方丈記(1)ゆく河の流れは絶えずして

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある人と栖と、またかくのごとし。

たましきの都のうちに、棟を並べ、甍を争へる、高き、卑しき人の住まひは、世々を経て尽きせぬものなれど、是をまことかと尋ぬれば、昔ありし家は稀なり。或いは去年焼けて、今年つくれり。或いは大家滅びて小家となる。

住む人も是に同じ。所も変はらず、人も多かれど、古見し人は二、三十人が中に、わづかに一人二人なり。朝に死に、夕に生まるるならひ、ただ水の泡にぞ似たりける。

不知、生まれ死ぬる人、何方より来たりて、何方へか去る。また不知、仮の宿り、誰が為にか心を悩まし、何によりてか目を喜ばしむる。

その主と栖と、無常を争ふさま、いはば朝顔の露に異ならず。或いは露落ちて、花残れり。残るといへども、朝日に枯れぬ。或いは花しぼみて、露なほ消えず。消えずといへども、夕を待つ事なし。

方丈記(2)予、ものの心を知れりしより

予、ものの心を知れりしより、四十余りの春秋をおくれる間に、世の不思議を見る事、ややたびたびになりぬ。

去、安元三年四月廿八日かとよ。風はげしく吹きて、静かならざりし夜、戌の時ばかり、都の東南より火出で来て、西北に至る。はてには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などまで移りて、一夜のうちに塵灰となりにき。

火元は樋口富の小路とかや。舞人を宿せる仮屋より出で来たりけるとなん。吹き迷ふ風に、とかく移りゆくほどに、扇をひろげたるがごとく、末広になりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら焔を地に吹きつけたり。空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じてあまねく紅なる中に、風に耐へず吹き切られたる焔、飛ぶがごとくして、一、二町を越えつつ移りゆく。

その中の人、現し心あらむや。或いは煙にむせびて倒れ伏し、或いは焔にまぐれてたちまちに死ぬ。或いは身ひとつ、からうじて逃るるも、資財を取り出づるに及ばず。七珍万宝さながら灰燼となりにき。その費え、いくそばくぞ。

そのたび、公卿の家十六焼けたり。まして、そのほか、数へ知るに及ばず。すべて、都のうち、三分が一に及べりとぞ。男女死ぬるもの、数十人、馬牛のたぐひ、辺際を知らず。

人のいとなみ、皆愚かなる中に、さしも危ふき京中の家をつくるとて、財を費やし、心を悩ます事は、すぐれてあぢきなくぞ侍る。

方丈記(3)また、治承四年卯月のころ

また、治承四年卯月のころ、中御門京極のほどより、大きなる辻風起こりて、六条わたりまで吹ける事侍りき。

三、四町を吹きまくる間にこもれる家ども、大きなるも小さきも、一つとして破れざるはなし。さながら平に倒れたるもあり、桁柱ばかり残れるもあり。門を吹きはなちて四、五町がほかに置き、また、垣を吹きはらひて隣と一つになせり。

いはむや、家のうちの資財、数を尽くして空にあり、檜皮、葺板のたぐひ、冬の木の葉の風に乱るがごとし。塵を煙のごとく吹き立てたれば、すべて目も見えず、おびたたしく鳴りとよむほどに、もの言ふ声も聞こえず。かの地獄の業の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる。

家の損亡せるのみにあらず、これを取り繕ふ間に身を損なひ、片端づける人、数も知らず。この風、未の方に移りゆきて、多くの人の歎きなせり。

辻風は常に吹くものなれど、かかる事やある。ただ事にあらず。さるべきもののさとしか、などぞ疑ひ侍りし。

方丈記(4)また、治承四年水無月のころ

また、治承四年水無月のころ、にはかに都遷り侍りき。いと思ひの外なりし事なり。

おほかた、この京のはじめを聞ける事は、嵯峨の天皇の御時、都と定まりにけるより後、すでに四百余歳を経たり。ことなるゆゑなくて、たやすく改まるべくもあらねば、これを、世の人安からず、憂へあへる、実にことわりにも過ぎたり。

されど、とかく言ふかひなくて、帝より始め奉りて、大臣、公卿、みなことごとく移ろひ給ひぬ。世に仕ふるほどの人、誰か一人、ふるさとに残り居らむ。官、位に思ひをかけ、主君のかげを頼むほどの人は、一日なりとも疾く移ろはむとはげみ、時を失ひ、世に余されて、期する所なきものは、憂へながらとまり居り。

軒を争ひし人の住まひ、日を経つつ荒れゆく。家はこぼたれて、淀河に浮かび、地は目の前に畠となる。人の心、みな改まりて、ただ馬、鞍をのみ重くす。牛、車を用する人なし。西南海の領所を願ひて、東北の庄園を好まず。

方丈記(5)その時、おのづから事のたよりありて

その時、おのづから事の便りありて、津の国の今の京に至れり。所のありさまを見るに、その地、程狭くて、条里を割るにたらず。北は山に沿ひて高く、南は海近くて下れり。波の音、常にかまびすしく、潮風、ことにはげし。内裏は山の中なれば、かの木の丸殿もかくやと、なかなか様変はりて、優なるかたも侍り。

日々にこぼち、川も狭に運び下す家、いづくにつくれるにかあるらむ。なほ空しき地は多く、つくれる屋は少なし。古京はすでに荒れて、新都はいまだならず。ありとしある人は、みな浮雲の思ひをなせり。

もとよりこの所に居るものは、地を失ひて憂ふ。今移れる人は、土木のわづらひある事を歎く。道のほとりを見れば、車に乗るべきは馬に乗り、衣冠、布衣なるべきは多く直垂を着たり。都の手振り、たちまちに改まりて、ただひなびたる武士に異ならず。

世の乱るる瑞相とか聞けるもしるく、日を経つつ世の中浮き立ちて、人の心もをさまらず。民の憂へ、つひに空しからざりければ、同じき年の冬、なほこの京に帰り給ひにき。されど、こぼちわたせりし家どもは、いかになりにけるにか、ことごとくもとの様にしもつくらず。

伝へ聞く、いにしへの賢き御世には、あはれみを以て国を治め給ふ。すなわち、殿に茅葺きても、軒をだにととのへず。煙の乏しきを見給ふ時は、限りある貢物をさへゆるされき。これ、民を恵み、世を助け給ふによりてなり。今の世のありさま、昔になぞらへて知りぬべし。

方丈記(6)また、養和のころとか

また、養和のころとか、久しくなりておぼえず。二年が間、世の中飢渇して、あさましき事侍りき。或は春、夏日照り、或は秋、大風、洪水などよからぬ事どもうち続きて、五穀ことごとくならず。夏植うるいとなみありて、秋刈り、冬収むるぞめきはなし。

これによりて、国々の民、或は地を捨てて境を出で、或は家を忘れて山に住む。さまざまの御祈りはじまりて、なべてならぬ法ども行はるれど、更にそのしるしなし。

京のならひ、何わざにつけても、みなもとは田舍をこそ頼めるに、絶えて上るものなければ、さのみやは操もつくりあへん。念じわびつつ、さまざまの財物、かたはしより捨つるがごとくすれども、更に目見立つる人なし。たまたま換ふるものは、金を軽くし、粟を重くす。乞食、路のほとりに多く、憂へ悲しむ声、耳に満てり。

前の年、かくのごとく、からうじて暮れぬ。明くる年は、立ち直るべきかと思ふほどに、あまりさへ疫癘うちそひて、まさざまにあとかたなし。世人、みなけいしぬれば、日を経つつきはまりゆくさま、少水の魚のたとへにかなへり。

果てには、笠うち着、足ひき包み、よろしき姿したるもの、ひたすらに家ごとに乞ひ歩く。かくわびしれたるものどもの、歩くかと見れば、すなはち倒れ伏しぬ。築地のつら、道のほとりに、飢ゑ死ぬるもののたぐひ、数も知らず。取り捨つるわざも知らねば、くさき香世界に満ち満ちて、変はりゆくかたちありさま、目もあてられぬ事多かり。いはむや、河原などには、馬、車の行き交ふ道だになし。

方丈記(7)あやしき賊、山賊も力尽きて

あやしき賤、山賤も力尽きて、薪さへ乏しくなりゆけば、頼む方なき人は、みづからが家をこぼちて、市に出でて売る。一人が持ちて出でたる価、一日が命にだに及ばずとぞ。

あやしき事は、薪の中に赤き丹着き、箔など所々に見ゆる木、相ひ交はりけるを尋ぬれば、すべき方なきもの、古寺に至りて、仏を盗み、堂の物の具を破り取りて、割り砕けるなりけり。濁悪世にしも生まれあひて、かかる心憂きわざをなん見侍りし。

いとあはれなる事も侍りき。さりがたき妻、夫持ちたるものは、その思ひまさりて深きもの、必ず先立ちて死ぬ。そのゆゑは、わが身は次にして、人をいたはしく思ふ間に、まれまれ得たる食ひ物をも、かれにゆづるによりてなり。されば、親子あるものは定まれる事にて、親ぞ先立ちける。また、母の命尽きたるを知らずして、いとけなき子の、なお乳を吸ひつつ臥せるなどもありけり。

仁和寺に隆暁法印といふ人、かくしつつ数も知らず死ぬる事を悲しみて、その首の見ゆるごとに、額に阿字を書きて、縁を結ばしむるわざをなんせられける。人数を知らむとて、四、五両月を数へたりければ、京のうち、一条よりは南、九条より北、京極よりは西、朱雀よりは東の、路のほとりなる頭、すべて四万二千三百余りなんありける。いはむや、その前後に死ぬるもの多く、また、河原、白河、西の京、もろもろの辺地などを加へて言はば、際限もあるべからず。いかにいはむや、七道諸国をや。

崇徳院の御位の時、長承のころとか、かかる例ありけりと聞けど、その世のありさまは知らず。まのあたり、めづらかなりし事なり。

方丈記(8)また、同じころかとよ

また、同じころかとよ。おびたたしく大地震振る事侍りき。

そのさま、世の常ならず。山は崩れて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり。土裂けて水湧き出で、巌割れて谷に転び入る。なぎさ漕ぐ船は波にただよひ、道行く馬は足の立ちどをまどはす。

都のほとりには、在々所々、堂舍塔廟、ひとつとして全からず。或は崩れ、或は倒れぬ。塵灰立ち上りて、盛りなる煙のごとし。地の動き、家の破るる音、雷にことならず。家のうちに居れば、たちまちにひしげなんとす。走り出づれば、地割れ裂く。羽なければ、空をも飛ぶべからず。龍ならばや、雲にも乗らむ。恐れの中に恐るべかりけるは、ただ地震なりけりとこそ覚え侍りしか。

かくおびたたしく振る事は、しばしにて止みにしかども、そのなごり、しばしは絶えず。世の常、驚くほどの地震、二、三十度ふらぬ日はなし。十日、二十日すぎにしかば、やうやう間遠になりて、或は四、五度、二、三度、もしは一日まぜ、二、三日に一度など、おほかたそのなごり、三月ばかりや侍りけむ。

四大種の中に、水、火、風は常に害をなせど、大地にいたりては、ことなる変をなさず。昔、斉衡のころとか、大地震振りて、東大寺の仏の御頭落ちなど、いみじき事ども侍りけれど、なほ、このたびにはしかずとぞ。すなはちは、人皆あぢきなき事を述べて、いささか心の濁りもうすらぐと見えしかど、月日重なり、年経にし後は、言葉にかけて言ひ出づる人だになし。

方丈記(9)すべて、世の中のありにくく

すべて、世の中のありにくく、わが身と栖とのはかなくあだなるさま、またかくのごとし。いはむや、所により、身のほどに従ひつつ、心を悩ます事は、あげて計ふべからず。

もし、おのれが身、数ならずして、権門のかたはらに居るものは、深く喜ぶ事あれども、大きに楽しむにあたはず。歎き切なる時も、声をあげて泣く事なし。進退安からず、立ち居につけて恐れをののくさま、たとへば、雀の鷹の巣に近づけるがごとし。

もし、貧しくして、富める家の隣に居るものは、朝夕すぼき姿を恥ぢて、へつらひつつ出で入る。妻子、僮僕のうらやめるさまを見るにも、福家の人のないがしろなる気色を聞くにも、心念々に動きて、時として安からず。

もし、狭き地に居れば、近く炎上ある時、その災を逃るる事なし。もし、辺地にあれば、往反わづらひ多く、盜賊の難はなはだし。

また、いきほひあるものは貪欲深く、独身なるものは人に軽めらる。財あれば恐れ多く、貧しければ恨み切なり。人を頼めば、身、他の有なり。人をはぐくめば、心、恩愛につかはる。

世に従へば、身、苦し。従はねば、狂せるに似たり。いづれの所を占めて、いかなるわざをしてか、しばしもこの身を宿し、たまゆらも心を休むべき。

方丈記(10)わかかみ、父方の祖母の家を伝へて

若上、父方の祖母の家を伝へて、久しくかの所に住む。その後、縁欠けて、身衰へ、しのぶかたがたしげかりしかど、つひにあととむる事を得ず。三十余りにして、さらにわが心と、一つの庵を結ぶ。

これを、ありし住まひにならぶるに、十分が一なり。居屋ばかりをかまへて、はかばかしく屋をつくるに及ばず。わづかに築地を築けりといへども、門を建つるたづきなし。竹を柱として、車を宿せり。雪降り、風吹くごとに、危ふからずしもあらず。所、河原近ければ、水難も深く、白波の恐れもさわがし。

すべて、あられぬ世を念じすぐしつつ、心を悩ませる事、三十余年なり。その間、折々のたがひめ、おのづから短き運をさとりぬ。すなはち、五十の春を迎へて、家を出で、世を背けり。もとより妻子なければ、捨てがたきよすがもなし。身に官禄あらず、何につけてか執をとどめん。むなしく大原山の雲に臥して、また五かへりの春秋をなん経にける。

方丈記(11)ここに、六十の露消えがたに及びて

ここに、六十の露消えがたに及びて、さらに、末葉の宿りを結べる事あり。いはば、旅人の一夜の宿をつくり、老いたる蚕のまゆをいとなむがごとし。これを、中ごろの住みかにならぶれば、また百分が一に及ばず。とかく言ふほどに、齢は歳々に高く、住みかは折々に狭し。

その家のありさま、世の常にも似ず。広さはわづかに方丈、高さは七尺がうちなり。所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めてつくらず。土居を組み、うちおほひを葺きて、継目ごとにかけがねをかけたり。もし、心にかなはぬ事あらば、やすく外へ移さむが為なり。その改めつくる事、いくばくのわづらひかある。積むところ、わづかに二両。車の力を報ふほかには、さらに他の用途いらず。

今、日野山の奧にあとをかくして後、東に三尺余りの庇をさして、柴折りくぶるよすがとす。南、竹のすのこを敷き、その西に閼伽棚をつくり、北に寄せて障子をへだてて、阿弥陀の絵像を安置し、そばに普賢をかき、前に法花経を置けり。東の際に蕨のほどろを敷きて、夜の床とす。西南に竹の吊棚をかまへて、黒き皮籠三合を置けり。すなはち、和歌、管絃、往生要集ごときの抄物を入れたり。かたわらに琴、琵琶、おのおの一張を立つ。いはゆる折琴、継琵琶これなり。仮の庵のありやう、かくのごとし。

方丈記(12)その所のさまをいはば

その所のさまを言はば、南に懸樋あり。岩を立てて、水をためたり。林、軒近ければ、爪木を拾ふに乏しからず。名を外山といふ。まさきのかづら、あと埋めり。谷しげけれど、西晴れたり。観念のたより、なきにしもあらず。

春は、藤波を見る。紫雲のごとくして、西方ににほふ。夏は、郭公を聞く。語らふごとに、死出の山路を契る。秋は、ひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世を悲しむほど聞こゆ。冬は、雪をあはれぶ。積もり、消ゆるさま、罪障にたとへつべし。

もし、念仏もの憂く、読経まめならぬ時は、みづから休み、みづから怠る。さまたぐる人もなく、また、恥づべき人もなし。ことさらに無言をせざれども、独り居れば、口業を修めつべし。必ず禁戒を守るとしもなくとも、境界なければ何につけてか破らん。

もし、跡の白波に、この身を寄する朝には、岡の屋に行き交ふ船をながめて、満沙弥が風情をぬすみ、もし、桂の風、葉を鳴らす夕には、潯陽の江を思ひやりて、源都督の行ひをならふ。

もし、余興あれば、しばしば松の響に秋風楽をたぐへ、水の音に流泉の曲をあやつる。芸はこれつたなけれども、人の耳を喜ばしめむとにはあらず。ひとり調べ、ひとり詠じて、みづから情を養ふばかりなり。

方丈記(13)また、ふもとに一つの芝の庵あり

また、ふもとに一つの柴の庵あり。すなはち、この山守が居る所なり。かしこに小童あり。時々来たりて、あひとぶらふ。もし、つれづれなる時は、これを友として遊行す。

かれは十歳、これは六十。その齢、ことのほかなれど、心を慰むる事、これ同じ。或は茅花を抜き、岩梨を取り、零余子を盛り、芹を摘む。或はすそわの田居にいたりて、落穂を拾ひて、穂組を作る。

もし、うららかなれば、峰によぢのぼりて、はるかに故郷の空を望み、木幡山、伏見の里、鳥羽、羽束師を見る。勝地は主なければ、心を慰むるにさはりなし。歩み、わづらひなく、心、遠くいたる時は、これより峰つづき、炭山を越え、笠取を過ぎて、或は石間に詣で、或は石山を拝む。もしはまた、粟津の原を分けつつ、蝉歌の翁が跡をとぶらひ、田上河をわたりて、猿丸大夫が墓をたづぬ。帰るさには、折につけつつ、桜を狩り、紅葉を求め、蕨を折り、木の実を拾ひて、かつは仏に奉り、かつは家づととす。

もし、夜、静かなれば、窓の月に故人をしのび、猿の声に袖をうるほす。草むらの蛍は、遠く槙の篝火にまがひ、暁の雨は、おのづから木の葉吹く嵐に似たり。山鳥のほろと鳴くを聞きても、父か母かと疑ひ、峰の鹿の近く馴れたるにつけても、世に遠ざかるほどを知る。或はまた、埋火をかきおこして、老の寝覚の友とす。恐ろしき山ならねば、梟の声をあはれむにつけても、山中の景気、折につけて尽くる事なし。いはむや、深く思ひ、深く知らむ人のためには、これにしも限るべからず。

方丈記(14)おほかた、この所に住みはじめし時は

おほかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかども、今すでに、五年を経たり。仮の庵もやや故郷となりて、軒に朽葉深く、土居に苔むせり。

おのづから、事のたよりに都を聞けば、この山にこもり居て後、やむごとなき人のかくれ給へるもあまた聞こゆ。まして、その数ならぬたぐひ、尽くしてこれを知るべからず。

たびたび炎上にほろびたる家、また、いくそばくぞ。ただ、仮の庵のみ、のどけくして恐れなし。ほど狭しといへども、夜臥す床あり、昼居る座あり。一身を宿すに不足なし。

かむなは小さき貝を好む。これ、事知れるによりてなり。みさごは荒磯に居る。すなはち、人を恐るるがゆゑなり。われ、また、かくのごとし。事を知り、世を知れれば、願はず、走らず。ただ、静かなるを望みとし、憂へなきを楽しみとす。

すべて、世の人の栖をつくるならひ、必ずしも事の為にせず。或は妻子、眷属の為につくり、或は親昵、朋友の為につくる。或は主君、師匠、および財宝、牛馬の為にさへこれをつくる。

われ、今、身のために結べり。人の為につくらず。ゆゑいかんとなれば、今の世のならひ、この身のありさま、ともなふべき人もなく、頼むべき奴もなし。縦ひ、広くつくれりとも、誰を宿し、誰をか据ゑん。

方丈記(15)それ、人の友とあるものは

夫、人の友とあるものは、富めるを尊み、ねんごろなるを先とす。必ずしも、情あると、素直なるとをば愛せず。ただ、糸竹花月を友とせんにはしかじ。

人の奴たるものは、賞罰はなはだしく、恩顧あつきを先とす。更に、はぐくみあはれむと、安く静かなるとをば願はず。ただ、わが身を奴婢とするにはしかず。

いかが奴婢とするならば、もし、なすべき事あれば、すなはち、おのが身を使ふ。たゆからずしもあらねど、人を従へ、人をかへりみるよりやすし。もし、歩くべき事あれば、みづから歩む。苦しといへども、馬、鞍、牛、車と、心を悩ますにはしかず。

今、一身をわかちて、二つの用をなす。手の奴、足の乗り物、よくわが心にかなへり。身、心の苦しみを知れれば、苦しむ時は休めつ、まめなれば使ふ。使ふとても、たびたび過ぐさず、もの憂しとても、心を動かす事なし。

いかにいはむや、常に歩き、常に働くは、養性なるべし。なんぞ、いたづらに休みをらん。人を悩ます、罪業なり。いかが、他の力を借るべき。

方丈記(16)衣食のたぐひ、また同じ

衣食のたぐひ、また同じ。藤の衣、麻の衾、得るにしたがひて肌をかくし、野辺のおはぎ、峰の木の実、わづかに命をつぐばかりなり。人に交はらざれば、姿を恥づる悔いもなし。糧乏しければ、おろそかなる報をあまくす。

すべて、かやうの楽しみ、富める人に対して言ふにはあらず。ただ、わが身一つにとりて、昔、今とをなぞらふるばかりなり。

夫、三界はただ心一つなり。心もし安からずは、象馬七珍も由なく、宮殿楼閣も望みなし。今、さびしき住まひ、一間の庵、みづからこれを愛す。おのづから都に出でて、身の乞丐となれる事を恥づといへども、帰りてここに居る時は、他の俗塵に馳する事をあはれむ。

もし、人、この言へる事を疑はば、魚と鳥とのありさまを見よ。魚は、水に飽かず。魚にあらざれば、その心を知らず。鳥は、林を願ふ。鳥にあらざれば、その心を知らず。閑居の気味も、また同じ。住まずして、誰かさとらむ。

方丈記(17)そもそも、一期の月影傾きて

抑、一期の月影傾きて、余算の山の端に近し。たちまちに、三途の闇に向かはんとす。何のわざをか託たむとする。仏の教へ給ふおもむきは、事にふれて執心なかれとなり。今、草庵を愛するも、閑寂に着するも、さばかりなるべし。いかが、要なき楽しみを述べて、あたら時を過ぐさむ。

静かなる暁、このことわりを思ひつづけて、みづから心に問ひて言はく、世を遁れて、山林に交はるは、心を修めて道を行はむとなり。しかるを、汝、姿は聖人にて、心は濁りに染めり。栖はすなはち、浄名居士の跡をけがせりといへども、たもつところは、わづかに周梨槃特が行にだに及ばず。

もし、これ、貧賤の報のみづから悩ますか、はたまた妄心のいたりて狂せるか。その時、心、更に答ふる事なし。ただ、かたはらに舌根をやとひて、不請阿弥陀仏、両三遍申してやみぬ。

時に、建暦の二年、弥生のつごもりころ、桑門の蓮胤、外山の庵にして、これをしるす。

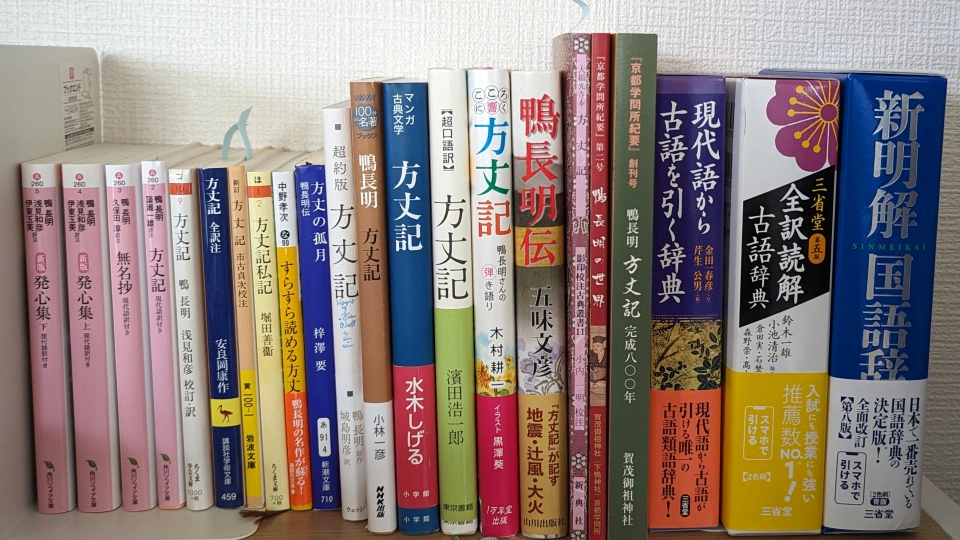

参考書籍

- 浅見和彦『方丈記』(2011年 ちくま学芸文庫)

- 浅見和彦『方丈記』(笠間書院)

- 安良岡康作『方丈記 全訳注』(1980年 講談社)

- 簗瀬一雄訳注『方丈記』(1967年 角川文庫)

- 小内一明校注『(影印校注)大福光寺本 方丈記』(1976年 新典社)

- 市古貞次校注『新訂方丈記』(1989年 岩波文庫)

- 佐藤春夫『現代語訳 方丈記』(2015年 岩波書店)

- 中野孝次『すらすら読める方丈記』(2003年 講談社)

- 濱田浩一郎『【超口語訳】方丈記』(2012年 東京書籍)

- 城島明彦『超約版 方丈記』(2022年 ウェッジ)

- 小林一彦「NHK「100分 de 名著」ブックス 鴨長明 方丈記」(2013年 NHK出版)

- 木村耕一『こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り』(2018年 1万年堂出版)

- 水木しげる『マンガ古典文学 方丈記』(2013年 小学館)

- 五味文彦『鴨長明伝』(2013年 山川出版社)

- 堀田善衛『方丈記私記』(1988年 筑摩書房)

- 梓澤要『方丈の狐月』(2021年 新潮社)

- 『京都学問所紀要』創刊号「鴨長明 方丈記 完成八〇〇年」(2014年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

- 『京都学問所紀要』第二号「鴨長明の世界」(2021年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

実際に読んだ『方丈記』の関連本を以下のページでご紹介しております。『方丈記』を初めて読む方にも、何度か読んだことがある方にもオススメの書籍をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♪