去安元三年四月廿八日かとよ。風はげしく吹きて、静かならざりし夜、戌の時許、都の東南より火出で来て、西北にいたる。はてには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などまで移りて、一夜のうちに塵灰となりにき。

安元3(1177)年4月28日に発生した「安元の大火」は、平安京の3分の1が焼け落ちたとされる史上最大級の大火災でした。世の不思議を目の当たりにした長明は、自分の足で現場を尋ね回り、火災発生時の様子や被害状況を細かく調べ上げたのでしょう。『方丈記』には火災がいつどこで発生し、炎がどのように燃え広がり、どれだけの被害を出したのかが詳細に記されています。

『方丈記』は日本最古の災害文学ともいわれており、「安元の大火」の描写も実にリアル。原文をそのまま読むだけでも、当時の情景が目に浮かぶようです。「安元の大火」について、『方丈記』の原文と現代語訳をポップに考察します。

「安元の大火」原文と現代語訳

予、ものの心を知れしより

予、ものの心を知れりしより、四十余りの春秋をおくれる間に、世の不思議を見ること、ややたびたびになりぬ。

去、安元三年四月二十八日かとよ。風はげしく吹きて、静かならざりし夜、戌の時ばかり、都の東南より火出で来て、西北にいたる。はてには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などまで移りて、一夜のうちに塵灰となりにき。

私は、物事の道理をわきまえるようになってから、40年余りの年月を過ごしてきた間に、この世の常識では考えられないような出来事を目にすることが、何度か繰り返された。

去る、安元3年(1177年)4月28日のことであったか。風が激しく吹き、静まらなかった夜、午後8時ごろに、都の東南の方から火が出て、西北の方まで広がっていった。しまいには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などにまで火が燃え移り、一夜のうちに灰となってしまった。

- もののこころ【物の心】:物事の道理。

- ふしぎ【不思議】:思いもよらないこと。常識はずれなこと。

- やや【稍・漸】:いくらか

- たびたび【度々】:繰り返し起こるようす。

- いぬのとき【戌の時】:午後8時の前後2時間、19~21時。

- すざくもん【朱雀門】:平安京の大内裏(皇居と役所が並ぶ宮殿)南側の正門。

- だいこくでん【大極殿】:大内裏の中央より少し南側にある正殿。

- だいがくれう【大学寮】:式部省(現在の人事院に相当)所属の官僚養成機関。

- みんぶしやう【民部省】:戸籍・田畑・山川・道路・租税などをつかさどる役所。

火元は樋口富の小路とかや

火元は樋口富の小路とかや。舞人を宿せる仮屋より出で来たりけるとなん。吹きまよふ風に、とかく移りゆくほどに、扇をひろげたるがごとく、末広になりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら焔を地に吹きつけたり。空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じてあまねく紅なる中に、風にたへず吹き切られたる焔、飛ぶがごとくして一二町を越えつつ移りゆく。その中の人、うつし心あらむや。あるいは煙にむせびて倒れ伏し、あるいは焔にまぐれてたちまちに死ぬ。あるいは身ひとつからうじてのがるるも、資財を取り出づるに及ばず。七珍万宝、さながら灰燼となりにき。その費え、いくそばくぞ。

火元は樋口富の小路とかいうことだ。舞人を泊めていた仮屋から火が出たという。吹き荒れる風であちこちと燃え移っていくうちに、扇を広げたかのように末広がりに延焼していった。炎から遠い家は煙にむせび、近いところはひたすら炎が地面に吹きつけている。空には灰が吹き上げられ、火の光を反射して夜空一面が真っ赤に染まる中、風の勢いで吹きちぎられた炎が、飛ぶようにして、1~2町を越えて燃え移ってゆく。火事に巻き込まれた人は、生きた心地がしなかっただろう。ある人は煙にむせて倒れてしまい、ある人は炎で目がくらんでたちまちに死んでしまう。ある人は身一つで、命からがら逃れるも、家財を持ち出すまでは間に合わない。あらゆる貴重な財宝が、すべて灰と化してしまった。その被害額は、いったいどれほどになるだろうか。

- ひぐちとみのこうぢ【樋口富の小路】:現在の京都市下京区、万寿寺通と麩屋町通が交差する辺り。

- まひびと【舞人】:舞楽を舞う人。「やまひびと(病人)」とする諸本もある。

- あまねし【遍し・普し】:すみずみにまで広く行きわたっている。

- ちゃう【町】:1町は約109メートル。

- うつしごころ【現し心】:正気。しっかしりした意識。

- まぐれて【眩れて】:目がくらんで。気絶して。

- しざい【資財】:資産。財産。

- しつちんまんぼう【七珍万宝】:さまざまの珍しい宝物。あらゆる財宝。

- さながら【然ながら】:すべて。ことごとく。

- つひへ【費へ】:損失。

- いくそばく【幾十許】:どれほどたくさん。

そのたび、公卿の家、十六焼けたり

そのたび、公卿の家、十六焼けたり。まして、そのほか、数へ知るに及ばず。すべて、都のうち、三分が一に及べりとぞ。男女死ぬるもの、数十人、馬牛のたぐひ、辺際を知らず。人のいとなみ、みな愚かなる中に、さしも危ふき京中の家をつくるとて、財を費やし、心を悩ますことは、すぐれてあぢきなくぞ侍る。

その時の火事で、公卿の家は16軒焼失した。ましてや、その他の家屋は、数えることもできない。全体としては、都内の3分の1にも及んだという。男女合わせて、死んでしまった者は数十人。馬や牛などは、数えるときりがない。人の行いは何から何まで愚かなことばかりであるが、その中でも、あれほど危うい都の中に家を建てようと、財産をつぎ込み、あれこれ苦心することは、この上なくつまらないことでございます。

- へんさい【辺際】:ものごとの限界。限り。

- さしも【然しも】:あれほどまで。あんなにも。

- たから【宝】:金銭。財産。

- すぐれて:きわだって。とりわけ。

- あぢきなし:つまらない。無益だ。

長明が密かに好きだった?高松院との関係

安元の大火が起こる前年、安元2(1176)年6月13日に高松院という女性が亡くなりました。高松院はまだ9歳であった長明に、「従五位下」という位階を授けた人物。長明よりも12歳ほど年上ではありますが、「優しくて綺麗なお姉さん」として長明の心の奥に残っていたのかもしれません。

高松院が亡くなる前年、安元元(1175)年に高松院の御所で開催された歌合に、長明は「恋の歌」として次の歌を提出しようとしました。

人知れぬ涙の河の瀬を早み崩れにけりな人目つつみは

「人に知られないように流していた涙が川となり、瀬の流れを速めて人目から隠していた堤が崩れてしまった」という歌で、要するに「密かな恋心があらわになってしまった」ということです。高松院は二条天皇の中宮、つまり正妻でしたので、「あなたのことが好きです」なんて絶対に言えませんよね。でももう我慢できません!って感じでしょうか。

結局、この歌が高松院の前で詠まれることはありませんでした。「崩れ」という言葉が「崩御(死)」を連想させるとして、長明の和歌の先生であった勝命(藤原重親)にやめとけ!と止められたんですね。この歌が長明の高松院に対する本心であったのか、恋の歌というテーマでただ創作したものだったのかはわかりません。でも私は、この歌は長明の本心であり、「崩れ」というワードもわざと使ったんじゃないかと想像します。「炎上するかもしれないけど言いたい⋯⋯」と思いながら「炎上したら面白いな」とか思ってそうな、いかにも陰キャって感じがして好きです(笑)。

その翌年、高松院は36歳という若さで崩御しました。その3週間後には後白河院の后の建春門院が35歳で亡くなり、さらに2ヶ月後には近衛天皇の皇后であった九条院も亡くなりました。もし、長明があの歌を詠んでいたら、炎上どころの騒ぎでは済まなかったでしょう⋯⋯。

炎上した都、平氏滅亡の始まり

建春門院は平清盛の妻、時子の異母妹であり、平氏と後白河院との橋渡し役として仲を取り持っていました。表向きは関係を保っていた両者でしたが、建春門院の死により対立が表面化。権力をめぐる争いが激化します。

そのような流れの中で発生したのが安元の大火です。『方丈記』に記述されているように平安京の3分の1が焼け、宮殿の一部も焼失。公卿の邸宅も16軒が焼けました。その約1ヶ月後には、後白河院側の近臣による平氏打倒計画、「鹿ヶ谷の陰謀」が実行前に発覚。平氏側のでっち上げではないかともいわれていますが、いずれにしても両者の関係は修復不可能なまでに悪化しました。

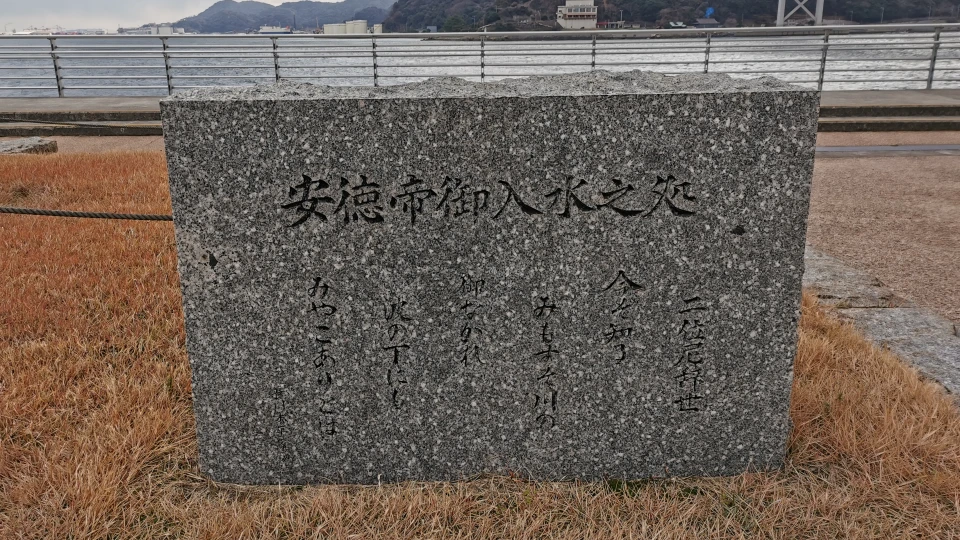

安元の大火の1年後、治承2(1178)年3月24日にも再び都が炎上。安元の大火は「太郎焼亡」、治承の大火は「次郎焼亡」とも呼ばれています。次郎焼亡からちょうど7年後の元暦2(1185)年3月24日、壇ノ浦の戦いで敗れた平氏は滅亡。時代はガラッと変わりました。

『方丈記』は日本最古の災害文学ともいわれ、前半部分は5つの災厄についての記録が続きます。安元の大火から始まり、治承の辻風、福原遷都、養和の飢饉、そして平家滅亡の4ヶ月後に発生した元暦の大地震です。続いては治承の辻風。平安京を襲った巨大な竜巻の様子がリアルに描かれています。こちらも原文を読むだけで凄まじさが伝わると思いますので、ぜひ次の記事もご覧ください♪