鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。

鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(8)

また、同じころかとよ

原文・語釈

また、同じころかとよ。おびたたしく大地震振る事侍りき。

- おびただし【夥し】:程度がはなはだしい。激しい。

- ふる【振る】:大地が揺れ動く。

現代語訳

また、同じころであったか。おびただしく大地が揺れ動くことがありました。

そのさま、世の常ならず

原文・語釈

そのさま、世の常ならず。山は崩れて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり。土裂けて水湧き出で、巌割れて谷に転び入る。なぎさ漕ぐ船は波にただよひ、道行く馬は足の立ちどをまどはす。

- まろぶ【転ぶ】:転がる。倒れる。

- たちど【立ち処・立ち所】:立っている所。立っている足もと。

- まどふ【惑ふ】:乱れる。あわてる。うろたえる。

現代語訳

その光景は、尋常ではない。山は崩れて河を埋め、海は傾いて陸地を浸した。大地が裂けて水が湧き出し、大きな岩が割れて谷に転がり落ちる。渚を漕ぐ船は波に漂い、道ゆく馬は足元がおぼつかない。

都のほとりには、在々所々

原文・語釈

都のほとりには、在々所々、堂舍塔廟、ひとつとして全からず。或は崩れ、或は倒れぬ。塵灰立ち上りて、盛りなる煙のごとし。地の動き、家の破るる音、雷にことならず。家のうちに居れば、たちまちにひしげなんとす。走り出づれば、地割れ裂く。羽なければ、空をも飛ぶべからず。龍ならばや、雲にも乗らむ。恐れの中に恐るべかりけるは、ただ地震なりけりとこそ覚え侍りしか。

- ざいざいしよしよ【在々所々】:いたるところ。ここかしこ。

- だうしや【堂舎】:社寺の建物。寺の堂や塔。

- たふ【塔】:仏舎利(釈迦の遺骨)を安置したり。死者を供養するために建てる石塔や五輪塔など。

- べう【廟】:死者の霊を祭る所。

- またし【全し】:無事である。

- ひしぐ【拉ぐ】:押されてつぶれる。

現代語訳

都の辺りはどこもかしこも、あらゆる家々も神社仏閣も、一つとして無事ではない。あるいは崩れ、あるいは倒れた。塵灰が巻き上がって、勢いよく吹き出す煙のようである。大地が揺れ動き、家が破れる音は、雷に異ならない。家の中にいれば、たちまちに押しつぶされてしまうだろう。外に走り出れば、地面が割れ裂ける。羽がなければ、空をも飛ぶことはできない。竜ならばや、雲にでも乗ろう。恐れの中の恐れ、もっとも恐れるべきことは地震だったのだと、しっかりと記憶したのでした。

かくおびたたしくふる事は

原文・語釈

かくおびたたしく振る事は、しばしにて止みにしかども、そのなごり、しばしは絶えず。世の常、驚くほどの地震、二、三十度ふらぬ日はなし。十日、二十日すぎにしかば、やうやう間遠になりて、或は四、五度、二、三度、もしは一日まぜ、二、三日に一度など、おほかたそのなごり、三月ばかりや侍りけむ。

- なごり【名残】:余震。

- やうやう【漸う】:だんだん。しだいに。やっとのことで。

- まどほ【間遠】:間隔が遠い。

- 一日まぜ:一日おき。

現代語訳

こうもおびただしく揺れることはしばらくして止んだけれども、その余震はしばらく絶えなかった。普段なら驚くほどの地震が、1日に20~30回揺れない日はない。10日、20日と過ぎたならばやっと間隔が遠くなって、ある日は1日に4~5回、2~3回など、もしくは1日おき、2~3日に1回など、だいたいその余震は3ヶ月ぐらい続いたでしょうか。

四大種の中に、水、火、風は

原文・語釈

四大種の中に、水、火、風は常に害をなせど、大地にいたりては、ことなる変をなさず。昔、斉衡のころとか、大地震振りて、東大寺の仏の御頭落ちなど、いみじき事ども侍りけれど、なほ、このたびにはしかずとぞ。すなはちは、人皆あぢきなき事を述べて、いささか心の濁りもうすらぐと見えしかど、月日重なり、年経にし後は、言葉にかけて言ひ出づる人だになし。

- しだいしゆ【四大種】:〘仏教語〙物質を構成する地・水・火・風の4元素。

- ことなり【異なり・殊なり】:特別である。格別である。

- いみじ【忌みじ】:(程度が)はなはだしい。なみなみでない。

- しかず【如かず・若かず・及かず】:⋯に及ばない。⋯に勝ることはない。

- あぢきなし:(道理に合わず)どうしようもない。どうにもならない。むなしい。つまらない。

- ことばにかく【言葉に掛く】:話題にする。言葉に出して言う。

現代語訳

四大種の中で、水、火、風は日常的に害をなすけれど、大地にいたっては特別な異変を起こさない。昔、斉衡のころとか、大地震が起こって東大寺の大仏の御頭が落ちたなど、不吉なこともありましたが、それでもなお、この度の地震には及ばないという。当時は、人々はみな世のむなしさを述べて、少しは心の濁りも薄らぐかと見えたけれども、月日が重なり、何年か経った後は、言葉に出して話題にする人さえいない。

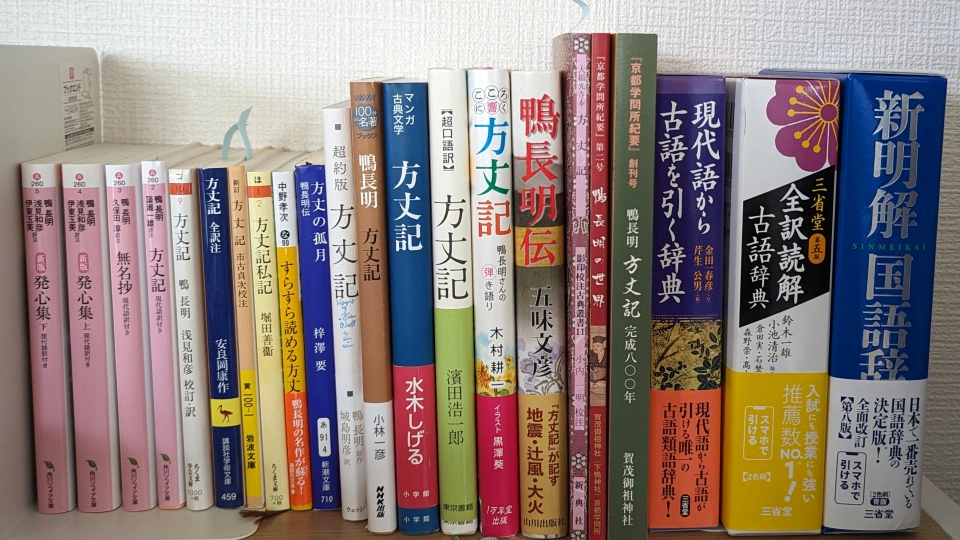

鴨長明『方丈記』の参考書籍

- 浅見和彦『方丈記』(2011年 ちくま学芸文庫)

- 浅見和彦『方丈記』(笠間書院)

- 安良岡康作『方丈記 全訳注』(1980年 講談社)

- 簗瀬一雄訳注『方丈記』(1967年 角川文庫)

- 小内一明校注『(影印校注)大福光寺本 方丈記』(1976年 新典社)

- 市古貞次校注『新訂方丈記』(1989年 岩波文庫)

- 佐藤春夫『現代語訳 方丈記』(2015年 岩波書店)

- 中野孝次『すらすら読める方丈記』(2003年 講談社)

- 濱田浩一郎『【超口語訳】方丈記』(2012年 東京書籍)

- 城島明彦『超約版 方丈記』(2022年 ウェッジ)

- 小林一彦「NHK「100分 de 名著」ブックス 鴨長明 方丈記」(2013年 NHK出版)

- 木村耕一『こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り』(2018年 1万年堂出版)

- 水木しげる『マンガ古典文学 方丈記』(2013年 小学館)

- 五味文彦『鴨長明伝』(2013年 山川出版社)

- 堀田善衛『方丈記私記』(1988年 筑摩書房)

- 梓澤要『方丈の狐月』(2021年 新潮社)

- 『京都学問所紀要』創刊号「鴨長明 方丈記 完成八〇〇年」(2014年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

- 『京都学問所紀要』第二号「鴨長明の世界」(2021年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

実際に読んだ『方丈記』の関連本を以下のページでご紹介しております。『方丈記』を初めて読む方にも、何度か読んだことがある方にもオススメの書籍をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♪