鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。

鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(2)

予、ものの心を知れりしより

原文・語釈

予、ものの心を知れりしより、四十余りの春秋をおくれる間に、世の不思議を見る事、ややたびたびになりぬ。

- もののこころ【物の心】:物事の道理。

- ふしぎ【不思議】:思いもよらないこと。常識はずれなこと。

- やや【稍・漸】:いくらか

- たびたび【度々】:繰り返し起こるようす。

現代語訳

私は、世の道理をわきまえるようになってから、40年余りの年月を過ごしてきた。その間に、その道理とはかけ離れた世にも不思議な事件を見ることが、次第に多くなっていった。

去、安元三年四月廿八日かとよ

原文・語釈

去、安元三年四月廿八日かとよ。風はげしく吹きて、静かならざりし夜、戌の時ばかり、都の東南より火出で来て、西北に至る。はてには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などまで移りて、一夜のうちに塵灰となりにき。

- いぬのとき【戌の時】:午後8時の前後2時間、19~21時。

- しゅじゃくもん【朱雀門】:平安京の大内裏(皇居と役所が並ぶ宮殿)南側の正門。

- だいこくでん【大極殿】:大内裏の中央より少し南側にある正殿。

- だいがくれう【大学寮】:式部省(現在の人事院に相当)所属の官僚養成機関。

- みんぶしやう【民部省】:戸籍・田畑・山川・道路・租税などをつかさどる役所。

現代語訳

去る、安元3(1177)年4月28日のことであったか。風が激しく吹いて静まることのなかった夜、午後8時ごろに都の東南の方から火が出て、西北の方まで燃え広がっていった。しまいには朱雀門、大極殿、大学寮、民部省などにまで火が燃え移り、一夜にして灰になってしまった。

火元は樋口富の小路とかや

原文・語釈

火元は樋口富の小路とかや。舞人を宿せる仮屋より出で来たりけるとなん。吹き迷ふ風に、とかく移りゆくほどに、扇をひろげたるがごとく、末広になりぬ。遠き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら焔を地に吹きつけたり。空には灰を吹き立てたれば、火の光に映じてあまねく紅なる中に、風に耐へず吹き切られたる焔、飛ぶがごとくして、一、二町を越えつつ移りゆく。

- ひぐちとみのこうぢ【樋口富の小路】:現在の京都市下京区、万寿寺通と麩屋町通が交差する辺り。

- まひびと【舞人】:舞楽を舞う人。「やまひびと(病人)」とする諸本もある。

- あまねし【遍し・普し】:すみずみにまで広く行きわたっている。

- ちゃう【町】:1町は約109メートル。

現代語訳

火元は樋口富の小路だったとか。芸者を泊めていた仮小屋から火が出たという。吹き荒れる風に乗ってあちらこちらへ燃え移ってゆくうちに、扇を広げたかのように延焼していった。火から遠く離れた家は煙にむせ、火に近い家の辺りはひたすら炎が地に吹きつけている。空には灰が吹き上げられ、炎の光に反射して空一面が紅に染まる。風の勢いに負けて吹きちぎられた炎は、飛ぶように1~2町を越えて燃え移ってゆく。

その中の人、うつし心あらむや

原文・語釈

その中の人、現し心あらむや。或いは煙にむせびて倒れ伏し、或いは焔にまぐれてたちまちに死ぬ。或いは身ひとつ、からうじて逃るるも、資財を取り出づるに及ばず。七珍万宝さながら灰燼となりにき。その費え、いくそばくぞ。

- うつしごころ【現し心】:正気。しっかしりした意識。

- まぐれて【眩れて】:目がくらんで。気絶して。

- しざい【資財】:資産。財産。

- しつちんまんぼう【七珍万宝】:さまざまの珍しい宝物。あらゆる財宝。

- さながら【然ながら】:すべて。ことごとく。

- つひへ【費へ】:損失。

- いくそばく【幾十許】:どれほどたくさん。

現代語訳

その中にいた人たちは、どうして正気でいられるだろうか。ある人は煙にむせて倒れ込み、ある人は炎に目がくらんでたちまちに死ぬ。ある人は身一つで命からがら逃れるも、家財を持ち出すことまでは間に合わない。ありとあらゆる宝が、すべて灰と化してしまった。その被害額は、いったいどれほどだろうか。

そのたび、公卿の家十六焼けたり

原文・語釈

そのたび、公卿の家十六焼けたり。まして、そのほか、数へ知るに及ばず。すべて、都のうち、三分が一に及べりとぞ。男女死ぬるもの、数十人、馬牛のたぐひ、辺際を知らず。

- へんさい【辺際】:ものごとの限界。限り。

現代語訳

その火事で公卿の家が16軒焼失した。その他の家屋は数えることもできない。全体としては、都の3分の1が燃えたという。男女の死者は数十人。馬や牛のたぐいは際限もない。

人のいとなみ、皆愚かなる中に

原文・語釈

人のいとなみ、皆愚かなる中に、さしも危ふき京中の家をつくるとて、財を費やし、心を悩ます事は、すぐれてあぢきなくぞ侍る。

- さしも【然しも】:あれほどまで。あんなにも。

- すぐれて:きわだって。とりわけ。

- あぢきなし:つまらない。無益だ。

現代語訳

人の行いは、みな愚かなことばかりである。その中でも特に、あれほど危うい都の中に家を建てようと、財産をつぎ込み、心を悩ませることは、極めてつまらないことでございます。

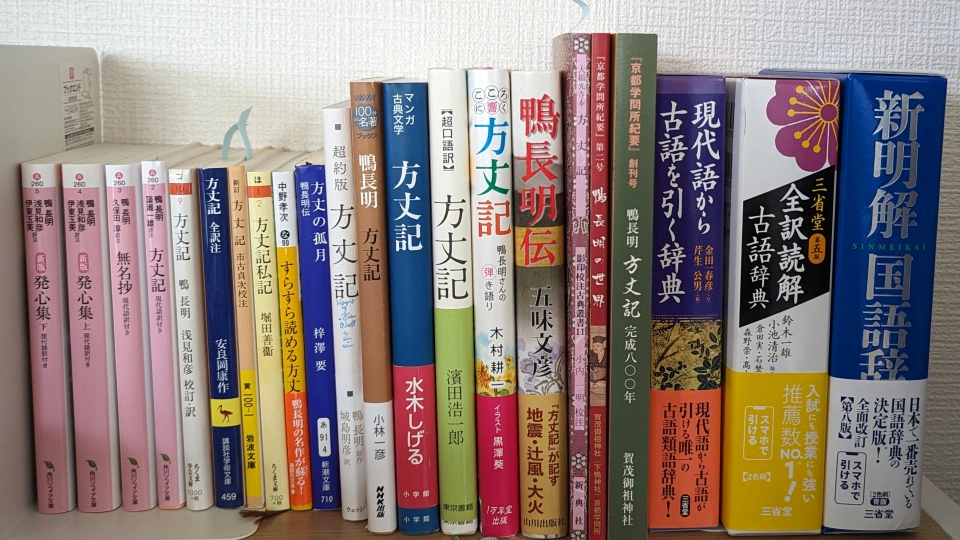

鴨長明『方丈記』の参考書籍

- 浅見和彦『方丈記』(2011年 ちくま学芸文庫)

- 浅見和彦『方丈記』(笠間書院)

- 安良岡康作『方丈記 全訳注』(1980年 講談社)

- 簗瀬一雄訳注『方丈記』(1967年 角川文庫)

- 小内一明校注『(影印校注)大福光寺本 方丈記』(1976年 新典社)

- 市古貞次校注『新訂方丈記』(1989年 岩波文庫)

- 佐藤春夫『現代語訳 方丈記』(2015年 岩波書店)

- 中野孝次『すらすら読める方丈記』(2003年 講談社)

- 濱田浩一郎『【超口語訳】方丈記』(2012年 東京書籍)

- 城島明彦『超約版 方丈記』(2022年 ウェッジ)

- 小林一彦「NHK「100分 de 名著」ブックス 鴨長明 方丈記」(2013年 NHK出版)

- 木村耕一『こころに響く方丈記 鴨長明さんの弾き語り』(2018年 1万年堂出版)

- 水木しげる『マンガ古典文学 方丈記』(2013年 小学館)

- 五味文彦『鴨長明伝』(2013年 山川出版社)

- 堀田善衛『方丈記私記』(1988年 筑摩書房)

- 梓澤要『方丈の狐月』(2021年 新潮社)

- 『京都学問所紀要』創刊号「鴨長明 方丈記 完成八〇〇年」(2014年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

- 『京都学問所紀要』第二号「鴨長明の世界」(2021年 賀茂御祖神社(下鴨神社)京都学問所)

実際に読んだ『方丈記』の関連本を以下のページでご紹介しております。『方丈記』を初めて読む方にも、何度か読んだことがある方にもオススメの書籍をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください♪