いつの帝の時代でしたか、それほど身分が高くないのに、帝にひたすら寵愛されている更衣がおりました。周囲の嫉妬や恨みを一心に背負いながらも、更衣は帝との間に輝くばかりに美しい男の子を生みます。

世になく清らなる玉の男御子

主人公「光源氏」の誕生です。国家のトップである帝の息子として生まれ、世にまたとない美貌と器量をも持ち合わせたパーフェクトヒューマン。しかし、母である桐壺更衣はイジメによる心労から早くに亡くなり、皇族として出世するために不可欠な「後ろ盾」というステータスがありません。父の帝もこのまま皇族として生きていくのは大変だろうと、占い師から国が乱れると予言されたこともあり、「源」の性を与えて臣籍降下させたのでした。

そんな光源氏誕生の原文と現代語訳を紹介します。サッと理解できるように登場人物とあらすじもまとめました。本文中に出てくる「楊貴妃の例」についても解説しますので、ぜひ最後までお読みくださいませ♪

「光源氏の誕生」の登場人物

『源氏物語』は全54帖もあるので、登場人物の数も非常に多いです。誰が誰の子供で、誰と誰は腹違いの兄弟で、身分はこっちの方が高くて、などなど複雑過ぎます。全部を覚えようとすると大変ですが、各ストーリーごとに出てくる登場人物だけを都度把握しておけばOK。例えるなら、漫画『ワンピース』の登場人物をおさらいするような感覚でしょうか。『源氏物語』も「光源氏の誕生」に限ればそれほど多くはありませんので、とっつきやすくなるかと思います。

- 光源氏:『源氏物語』の主人公。父は桐壺帝、母は桐壺更衣。臣籍降下により「源氏」となる。

- 桐壺帝:光源氏の父。身分の低い桐壺更衣を寵愛し、周囲の非難も耳に入らないほど夢中になっている。

- 桐壺更衣:光源氏の母。更衣は女官の呼称。桐壺は更衣が住んでいた部屋の名前。

- 父大納言:桐壺更衣の父。既に亡くなっており、桐壺更衣には後ろ盾がない。

- 母北の方:桐壺更衣の母。夫と死別後も、娘が見劣りしないように取り繕っている。

- 一の御子:桐壺帝の第一皇子。皇太子候補であるが、桐壺帝は密かに光源氏を皇太子に立てたいと思っている。

- 右大臣の女御(弘徽殿女御):。一の御子の母。桐壺帝の正妻。桐壺更衣と光源氏を憎んでいる。

- 藤壺:光源氏の継母。桐壺更衣にそっくりな美女。光源氏から恋い慕われ、禁断の関係を持ち、子を産む。

「光源氏の誕生」のあらすじ

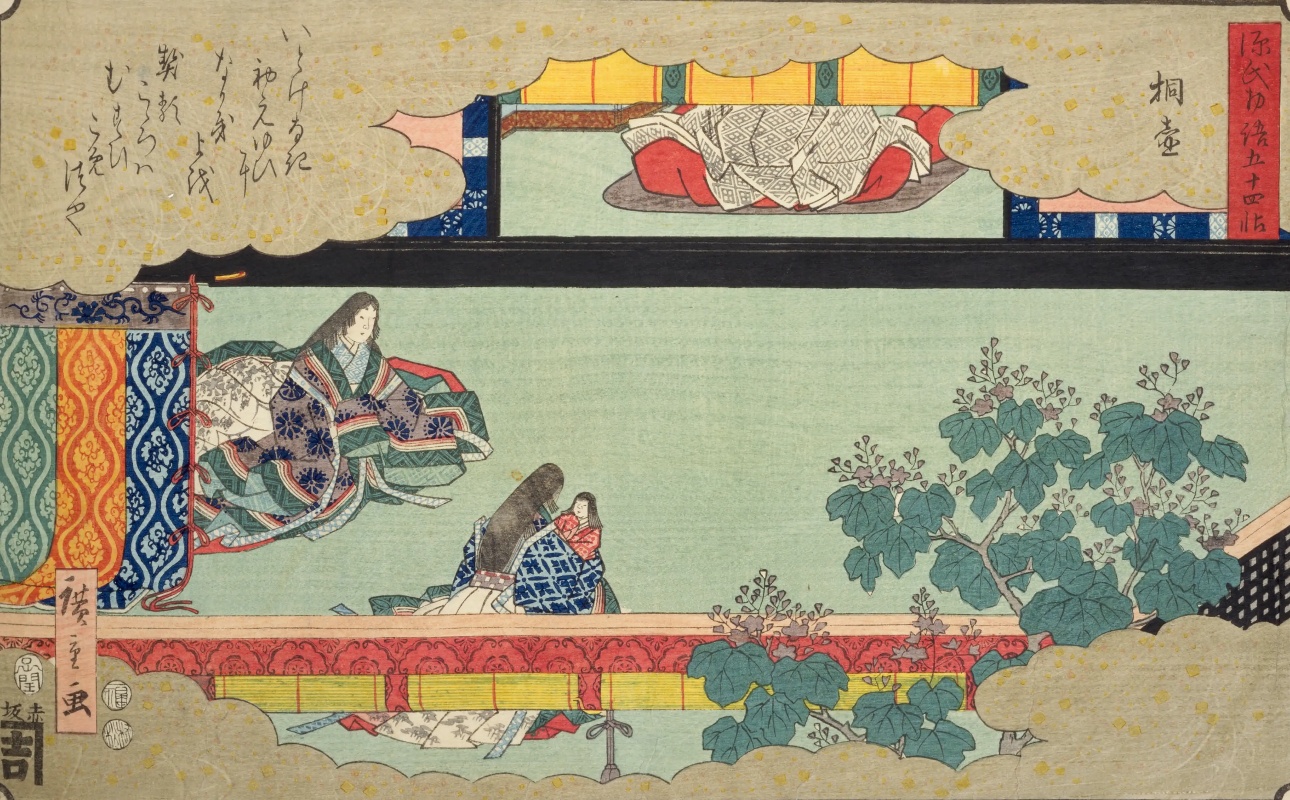

出典:国立国会図書館デジタルコレクション

「光源氏の誕生」というと、主人公光源氏が生まれるまでのストーリーを指すことが一般的ですが、生まれた時はまだ「光源氏」ではありません。「源」の性を与えられて皇族から降り、美男子として成長した姿を「光る君」と世間からもてはやされたことから、「光源氏」という通称が生まれました。そこまでのあらすじをざっくりとまとめます。

帝と身分の低い更衣との間に生まれる

いつの時代であったか、帝にやたらと寵愛されている更衣がいた。たいした家柄の出身でもないのに、帝はその更衣を特別扱い。女たちは嫉妬に狂い、男たちも呆れるばかりであった。人々の恨みを一身に背負った更衣はノイローゼになりながらも、帝との間に皇子を出産。玉のようにかわいらしい男の子が生まれた。

帝にはすでに、正妻の弘徽殿女御が生んだ第一皇子がいた。しかし、帝が溺愛するのは更衣が生んだ若宮ばかり。内心ではこの若宮をこそ皇太子に立てたいと思うのであった。当然のことながら、第一皇子の母君である弘徽殿女御はまったく面白くない。更衣と若宮への恨みを募らせていった。

更衣が住む部屋は桐壺といった。帝が住む清涼殿から遠く離れており、桐壺へ向かうには女御たちが住む部屋をあまた通らなければならない。女御たちの部屋を素通りして、桐壺へと足しげく通う帝。更衣へのイジメがエスカレートするのも当然であった。心労を重ねた更衣は病気がちになり、実家で療養することが多くなっていった。

臣籍降下により「源氏」となる

更衣はとうとう死んだ。まだ3歳の若宮には、母の死が理解できなかった。父の帝や、更衣の母、つまりおばあちゃんが泣いて悲しんでいるのを不思議そうに見ていた。そして6歳になった年には、そのおばあちゃんも死んだ。若宮に残された家族は、父の帝だけとなった。

若宮のおばあちゃんが亡くなる少し前、第一皇子が皇太子となることに決まった。本心では若宮を皇太子に立てたい帝であったが、後ろ盾のない身では先が思いやられる上、第一皇子を差し置いては世論の反発を招くだろうと、その気を顔にも出さなかったのだ。弘徽殿女御もひと安心である。

またその頃、来日した高麗人の中に、評判高い占い師がいた。それを聞きつけた帝が、若宮の人相を見させたところ、

「国のトップとなるべき人相ではあるが、そうなると国が乱れるだろう。国家の柱石となって、政治をサポートする方が良い」

と告げられた。かねてから考えていたことと一致していたため、帝は若宮に「源」の性を与え、皇族から臣下へと降ろすことを決心したのであった。

光る君、輝く日の宮

何年たっても桐壺更衣のことが忘れられない帝のもとに、更衣にそっくりな美女がいるとの噂が耳に入る。先代の帝の第四皇女で、桐壺更衣と違って申し分のない身分。藤壺にいるという。桐壺更衣の例があるため藤壺側は警戒していたが、帝の熱心な説得により14歳で入内。これまた弘徽殿女御にとっては面白くないことであるが、先帝の娘である藤壺には何も言えなかった。

義理の母と息子という関係ではあるものの、藤壺と源氏の年の差は5歳。源氏は亡き母に似ているという話を聞くたびに「尊い」と感じ、藤壺を理想の女性として恋い慕うようになった。やがて二人は禁断の関係を結び、表向きは帝の皇子と扱われる子を産むことになる。

それにしても容姿端麗な藤壺は、「輝く日の宮」と世に称された。その藤壺にもなお勝る源氏の美貌を、世の人は「光る君」ともてはやすのであった。「光る君」というのは、あの高麗人が名付けたとか。

「光源氏の誕生」の原文と現代語訳

いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやんごとなき際にはあらぬが、すぐれてときめきたまふありけり。はじめより、「我は」と思ひ上がりたまへる御方々、めざましきものにおとしめ嫉みたまふ。同じ程、それより下臈の更衣たちは、まして安からず。

- にょうご【女御】:后の位の一つ。皇后・中宮に次ぎ、更衣の上の地位。

- かうい【更衣】:女御の次の位。

- やむごとなし:家柄や身分が高貴だ。

- きは【際】:身のほど。身分。家柄。

- ときめく【時めく】:時流に乗って栄える。寵愛を受ける。

- めざまし【目覚まし】:不愉快だ。目障りだ。

- おとしむ【貶む】:見下す。さげすむ。軽蔑する。

- そねむ【嫉む・妬む】:うらやましくて憎む。ねたむ。

- げらふ【下臈】:官位などの低い者。下級の者。

どの帝の御代でしたか、数多くの女御や更衣がお仕えしております中に、それほど高貴な身分の家柄ではないのに、誰よりも帝に寵愛されている人がおりました。後宮に入った時から、「わたしこそが一番」と思い上がっている女御たちは、その人を目障りな女だと見下し、嫉妬しています。その人と同じ程度か、もっと身分の低い更衣たちは、なおさら心穏やかではありません。

朝夕の宮仕へにつけても人の心をのみ動かし、恨みを負ふ積りにやありけむ、いとあづしくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよ飽かずあはれなるものに思ほして、人のそしりをもえ憚らせたまはず、世のためしにもなりぬべき御もてなしなり。

- こころうごく【心動く】:動揺する。思い乱れる。

- あつし【篤し】:病気がちである。

- ものこころぼそし【物心細し】:なんとなく頼りなく不安定なさま。なんとなく心配だ。

- さとがち【里がち】:実家に下がっていることが多いさま。

- あかず【飽かず】:もの足りない。飽きることがない。

- そしり【譏り・誹り・謗り】:悪口。非難。

- はばかる【憚る】:気がねする。遠慮する。気にかけて避ける。

- よのためし【世の例】:世間の語り草。後の世の人たちの話のたね。

日常の宮仕えにおいても、他の女御たちの心を乱すばかりで、恨みを背負うことが積み重なったせいでしょうか。その人は病気がちになっていき、心細そうに実家で静養することが多くなっていきました。帝はか弱いその人をますます愛おしく思われ、周囲が非難するのも気にされることなく、世間話の種にもなりそうなほどの扱いぶりでした。

上達部、上人などもあいなく目を側めつつ、「いとまばゆき人の御おぼえなり。唐土にもかかることの起こりにこそ、世も乱れあしかりけれ」と、やうやう天の下にもあぢきなう人のもてなやみ種になりて、楊貴妃の例も引き出でつべくなりゆくに、いとはしたなきこと多かれど、かたじけなき御心ばへのたぐひなきを頼みにてまじらひたまふ。

- かんだぢめ【上達部】:摂政・関白・大臣・大納言・参議、その他三位以上の貴族。公卿。

- うへびと【上人】:四位、五位の官人、および六位の蔵人で、清涼殿の殿上の間に昇殿を許された人。殿上人。

- あいなし:筋が通らない。不当である。よくない。おもしろくない。気にくわない。

- めをそばむ【目を側む】:目をそむける。視線をそらす。横目で見る。

- まばゆし【目映し・眩し】:見てはいられないほど程度がはなはだしい。

- やうやう【漸う】:だんだん。しだいに。

- あぢきなし:(道理に合わず)どうしようもない。無益だ。不満だ。

- もてなやみぐさ【もて悩み種】:悩みのたね。取り扱いに困るもの。

- はしたなし【端なし】:きまりが悪い。みっともなくて恥ずかしい。

- かたじけなし【辱し・忝し】:ありがたい。恐れ多い。もったいない。

- こころばへ【心ばへ】:気だて。心づかい。

- たぐひなし【類無し・比無し】:比べるものがない。

- まじらひ【交じらひ】:宮仕え。奉公。

上達部や殿上人なども感心できずに横目で見つつ、「まことに目も当てられないほどの御寵愛ぶりである。唐の国でもこうしたことがあったからこそ、世の中が乱れて悪くなったのだ」と、しだいに世間一般にもどうしようもない悩みの種となっていました。楊貴妃の例も引き合いに出されそうな勢いで、たいそう居心地の悪いことが多くなっていったのですが、その人は身に余る帝の心づかいが比類ないことを心の支えにして、宮仕えを続けておりました。

父の大納言は亡くなりて、母北の方なんいにしへの人の由あるにて、親うち具し、さしあたりて世のおぼえ花やかなる御方々にもいたう劣らず、なにごとの儀式をももてなしたまひけれど、とりたててはかばかしき後見なければ、こととある時はなほ寄り所なく、心細げなり。

- きたのかた【北の方】:貴人の妻の敬称。

- いにしへのひと【古への人】:古風な人。昔かたぎの人。

- よし【由】:由緒。

- うちぐす【打ち具す】:十分に整っている。備わる。

- さしあたりて【差し当たりて】:今のところ。当面。目下。

- おぼえ【覚え】:評判。

- もてなす【もて成す】:とり行う。うまく処理する。

- はかばかし【果果し・捗捗し】:しっかりしている。頼もしい。

- うしろみ【後見】:後見人。

父大納言はすでに亡くなっていて、母北の方は古くから由緒のある家柄のお方でした。両親ともに健在で、今を時めく華やかな女御たちにもそれほど見劣りすることなく、母君はどんな儀式もうまく取り繕っておられました。けれども、これといって太い後ろ盾がないので、格別な祭事が行われる時はやはり頼れるところがなく、心細そうに見えました。

先の世にも御契りや深かりけむ、世になくきよらなる玉の男御子さへ生まれたまひぬ。いつしかと心もとながらせたまひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、めづらかなる児の御容貌なり。一の御子は右大臣の女御の御腹にて、寄せ重く、疑ひなき儲の君と世にもてかしづききこゆれど、この御にほひには並びたまふべくもあらざりければ、大方のやむごとなき御思ひにて、この君をば私物に思ほし、かしづきたまふこと限りなし。

- ちぎり【契り】:前世からの因縁。宿縁。

- よになし【世に無し】:世にまたとなくすぐれている。立派だ。

- きよら【清ら】:気品があって美しい。清らかで美しい。

- いつしか【何時しか】:早く(⋯したい)。

- こころもとなし【心許なし】:待ち遠しい。

- めづらか【珍か】:ふつうとちがっているようす。めったにないようす。

- はら【腹】:その女性の腹から生まれたこと。また、生まれた人。

- よせ【寄せ】:後見。後ろだてとなって世話をする人。

- まうけのきみ【儲けの君】:次の天皇として用意されている皇子。皇太子。

- もてかしづく【もて傅く】:大切に育てる。大切に世話をする。

- にほひ【匂ひ】:色つやのある美しさ。はなやかな魅力。

その人は前世でも、帝との御縁が深かったのでしょうか。世にまたとないほど清らかな、美しい玉のような皇子さえお生まれになりました。いつかいつかと心待ちにされていた帝は、急いで宮中に呼び寄せてご覧になると、めったにないほどかわいらしいお顔の乳児であります。先にいらっしゃる第一皇子は、高貴な右大臣家の女御がお生みになった子です。後ろ盾が厚く、皇太子になられるお方として大切に育てられていると、疑いなく世に知られておりました。ですが新しく生まれた皇子の、この輝くような美しさには到底及びません。表向きは第一皇子として相応に扱われるぐらいで、内心はこの若君こそをば大切にしたいとお思いになり、帝は限りない愛情を注がれるのでした。

はじめより、おしなべての上宮仕へしたまふべき際にはあらざりき。おぼえいとやむごとなく、上衆めかしけれど、わりなくまつはさせたまふあまりに、さるべき御遊びの折々、何ごとにもゆゑあることの節々には、まづ参う上らせたまふ。

- おしなべて【押し並べて】:ふつうに。ありきたりに。

- うへみやづかへ【上宮仕え】:天皇のそばで日常の用を勤めること。

- じゃうずめかし【上衆めかし】:高貴な人らしいようすである。

- わりなし:道理に合わない。はなはだしい。無理にするさま。

- まつはす【纏はす】:まといつく。まとわりつく。

- あそび【遊び】:宗教的な歌舞。行楽・酒宴・狩猟などの娯楽。管絃・詩歌などの遊び。

- ゆゑ【故】:由緒。趣。風情。趣味のよさ。教養。

その人はもともと、普通の宮仕えをなさるような軽い身分ではありませんでした。後宮での評判はとても高く、貴人らしく振る舞っておられたのです。けれども、帝が節度を越えて側に付き添わせるあまり、宮中で催される管絃のお遊びや、何でも風情ある催し事があるたびに、真っ先にその人をお呼び寄せなさいます。

ある時には大殿籠り過ぐして、やがてさぶらはせたまひなど、あながちに御前去らずもてなさせたまひしほどに、おのづから軽き方にも見えしを、この御子生まれたまひてのちはいと心ことに思ほしおきてたれば、「坊にも、ようせずはこの御子の居たまふべきなめり」と、一の御子の女御は覚し疑へり。人より先に参りたまひて、やむごとなき御思ひなべてならず、御子たちなどもおはしませば、この御方の諌めをのみぞなほわづらはしう、心苦しう思ひきこえさせたまひける。

- おほとのごもる【大殿籠る】:おやすみになる。寝過ごす。

- あながち【強ち】:むりやりなさま。

- さらず【去らず】:そこを去らないようにして。そばから離れないようにして。

- おのづから【自ら】:しぜんに。たまたま。まれに。

- こころこと【心異・心殊】:格別にすぐれているさま。他と違っているさま。

- おきつ【掟つ】:取り決める。予定する。取り扱う。

- ばう【坊】:東宮坊の略。皇太子。

- ようせずは【能うせずは】:うまくやらないと。悪くすると。ひょっとすると。もしかすると。

- ゐる【居る】:(天皇・皇后・斎宮などの)位に就く。

- なべてならず【並べてならず】:並大抵ではない。格別だ。

- おはしまさす【御座しまさす】:おいでになるようにさせる。いらっしゃるようにさせる。

- いさめ【諌め】:忠告。諫言。

- わづらふ【煩ふ】:思い苦しむ。悩む。煩わしく思う。

- きこえさせたまふ【聞こえさせ給ふ】:申し上げなさる。

ある時は日が高くなるまで一緒に寝過ごされ、その日もそのまま帝の側に仕えるなどということもあったのです。帝が一途にその人を側から離さないので、軽々しく扱われている身分に見えることもありました。それがこの美しい若君がお生まれになってからは、たいそうな特別扱いを心に決めておられる様子です。第一皇子の母君は、「悪くすると、この若君が皇太子になるかもしれない」と疑い始めました。誰よりも先に後宮へ入り、帝の御寵愛も並大抵ではなく、第一皇子の他にも御子たちをお産みになった女御です。このお方のご意見だけはやはり無視できず、帝は気がかりに感じておられました。

かしこき御陰を頼みきこえながら、おとしめ疵を求めたまふ人は多く、わが身はか弱くものはかなきありさまにて、なかなかなるもの思ひをぞしたまふ。御局は桐壺なり。あまたの御方々を過ぎさせたまひて、ひまなき御前渡りに、人の御心を尽くしたまふもげにことわりと見えたり。

- かしこし【畏し・恐し】:恐れ多い。尊い。もったいない。

- かげ【陰・蔭】:かばったり守ったりしてくれる人。また、その恩恵。

- おとしむ【貶む】:軽蔑する。さげすむ。

- きずをもとむ【疵を求む】:ことさらに人の欠点や過失をさがし求める。

- ものはかなし【物はかなし】:どことなく頼りない。

- なかなかなり【中中なり】:なまじっかだ。

- ものおもひ【物思ひ】:いろいろ思い悩むこと。

- ひまなし【暇なし】:ひっきりなしである。

- まへわたり【前渡り】:立ち寄らずに通り過ぎること。

- こころつくす【心尽くす】:心をすり減らす。気をもむ。

- げに【実に】:まったく。いかにも。

- ことわりなり【理なり】:当然である。もっともである。

その人は尊い帝の御庇護を頼りにしておりましたが、上から目線で欠点をあら探しする女御たちが大勢います。体はか弱く、心は繊細な人でしたので、必要以上にいろいろと思い悩んでおられました。更衣のお部屋は桐壺にあります。帝がいらっしゃる清涼殿から遠く離れており、桐壺へ通うには女御たちが待つ部屋の前をいくつも通る必要がありました。帝は途中の部屋に立ち寄ることなく、しかも足しげく通われるのですから、素通りされた女御たちが嫉妬するのはいかにも当然なことと思われます。

参う上りたまふにも、あまりうちしきる折々は、打橋、渡殿のここかしこの道にあやしきわざをしつつ、御送り迎への人の衣の裾耐へがたくまさなきこともあり。またある時には、えさらぬ馬道の戸をさし籠め、こなたかなた心を合はせて、はしたなめわづらはせたまふ時も多かり。

- うちしきる【打ち頻る】:同じことがくり返し起こる。たび重なる。

- うちはし【打ち橋】:板を渡して仮に作った板。建物をつなぐ廊下の一部を、取り外しができる板の橋にしたもの。

- わたどの【渡殿】:屋根のある廊下。渡り廊下。

- ここかしこ【此処彼処】:あちらこちら。

- あやし【賤し】:みっともない。いやしい。

- まさなし【正無し】:見苦しい。みっともない。

- さらぬ【避らぬ】:避けることのできない。

- めだう【馬道】:内裏の殿舎の中央を貫通する通路。

- さしこむ【鎖し籠む】:戸や門を固く閉ざす。

- こなたかなた【此方彼方】:こちらとあちら。

桐壺更衣が清涼殿へ参上される際も、あまりに頻繁に繰り返される場合には、殿舎へ渡る橋や廊下のあちこちに、えげつないいたずらを仕掛けました。桐壺更衣の送迎に付き添う女房たちの着物の袖が、我慢ならないほどダメになってしまうこともあります。ある時には、どうしても通らないといけない通路の戸を閉じ、桐壺更衣一行の先頭側と後尾側とで息を合わせて鍵をかけ、その間に閉じ込めたことも。更衣たちを困らせて、うんざりさせることが多かったのです。

ことにふれて数知らず、苦しきことのみまされば、いといたう思ひわびたるを、いとどあはれと御覧じて、後涼殿にもとよりさぶらひたまふ更衣の曹司をほかに移させたまひて、上局にたまはす。その恨みましてやらん方なし。

- いといたく:とてもひどく。はなはだしく。

- おもひわぶ【思ひ詫ぶ】:(どうしたらよいのかわからなくなって)思い悩む。

- ざうし【曹司】:宮中に儲けられた役人や女官などの部屋。

- うえつぼね【上局】:中宮・女御などが、常の局のほかに、特に天皇の御座所近くに与えられた部屋。

- やらむかたなし【遣らむ方無し】:心を晴らすすべがない。心を慰めようがない。

事あるごとに、数えきれないほどイジメが増すばかり。更衣はどうすればいいのかわからなくなってしまい、大変ひどく思い悩んでおられました。その様子を「なんとかわいそうに」と御覧になった帝は、清涼殿の隣りにある後涼殿に以前から部屋をいただいていた更衣に、他の部屋へ移るよう命じます。そしてその部屋を桐壺更衣にお与えになり、清涼殿へ召された際の控えの部屋として使わせるようにしたのです。追い出された側の更衣は、恨みを晴らすすべもなく途方に暮れたことでしょう。

「光源氏の誕生」の補足解説

楊貴妃の例とは

中国四大美人の一人とされ、世界三大美人にも数えられる楊貴妃もまた、桐壺更衣のように帝から過度の寵愛を賜った人物でした。地方役人の四女という、「いとやんごとなき際にはあらぬ」楊貴妃でしたが、玄宗皇帝の寵愛を一身に受けて世をときめく人となります。楊貴妃に溺れるあまり、「ある時には大殿籠り過ぐして」政治を怠る玄宗皇帝。周りがそれをよく思うはずがなく、反乱を起こされてしまいます。反乱は7年以上にもわたる大乱へと発展し、唐王朝が傾くきっかけとなりました。「唐土にもかかることの起こりにこそ、世も乱れあしかりけれ」と、上達部や上人たちが言い合っていたのはこのことです。

楊貴妃と玄宗皇帝のエピソードは、白居易の漢詩『長恨歌』に描かれています。『長恨歌』は西暦806年、『源氏物語』が成立する約200年前に作られた詩です。日本の平安時代の貴族たちにとって漢学は必須教養であり、『長恨歌』は当時誰もが知っている漢詩でした。『源氏物語』には、特に第1帖「桐壺」には『長恨歌』をベースにしたエピソードや表現が多々あります。『長恨歌』の内容を知っておくと『源氏物語』をより面白く読むことができますので、ぜひこちらのページもご覧ください♪

桐壺とは

出典: 国書データベース

桐壺とは、更衣の局(部屋)がある殿舎のことです。正式には淑景舎といい、壺庭に桐の木が植えてあったことから「桐壺」という呼び名が付きました。桐壺の位置は内裏北東部の隅っこ、天皇が住む清涼殿から最も遠いところです。帝が清涼殿から桐壺に向かう時も、更衣が桐壺から清涼殿へ向かう時も、他の女御や更衣たちがいる殿舎の前を通らなければなりません。ひまなく素通りされた妃たちが心をすり減らすのも、「実に理」と思われるのでした。