方丈記– category –

-

方丈記(17)そもそも、一期の月影傾きて|原文・語釈・現代語訳

鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(17) そもそも、一期の月影傾きて 原文・語釈 抑たむとする。 語釈 そもそも【抑】:さて。 いちご【一期】:一生。生涯。 つきかげ... -

方丈記(15)それ、人の友とあるものは|原文・語釈・現代語訳

鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(15) それ、人の友とあるものは 原文・語釈 夫を友とせんにはしかじ。 語釈 ねんごろ【懇ろ】:親しいようす。仲むつまじいようす。 ... -

方丈記(12)おほかた、この所に住みはじめし時は|原文・語釈・現代語訳

鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(14) おほかた、この所に住みはじめし時は 原文・語釈 おほかた、この所に住みはじめし時は、あからさまと思ひしかども、今すでに、... -

方丈記(11)もし、念仏もの憂く|原文・語釈・現代語訳

鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(12) もし、念仏もの憂く、読経まめならぬ時は 原文・語釈 もし、念仏もの憂なければ何につけてか破らん。 語釈 ものうし【物憂し】... -

方丈記(10)ここに、六十の露消えがたに及びて|原文・語釈・現代語訳

鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全17回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(11) ここに、六十の露消えがたに及びて 原文・語釈 ここに、六十し。 語釈 つゆ【露】:はかないこと。わずかであること。 すゑは【... -

方丈記(7)すべて、世の中のありにくく|原文・語釈・現代語訳

鴨長明『方丈記』の原文と現代語訳を、語釈付きで全12回に分けて掲載しています。 鴨長明『方丈記』原文と現代語訳(7) すべて、世の中のありにくく 原文・語釈 すべて、世の中のありにくく、わが身と栖ふべからず。 語釈 ありにくし【在りにくし】:... -

方丈記の成立はいつ?何時代?書かれている時代と長明の半生

『方丈記』が成立したのは1212年、鎌倉時代に書かれた作品です。その根拠となるのは『方丈記』の最後の文で、次のように記されています。 時に建暦にしてこれを記す。 建暦2年は西暦1212年、弥生は3月、つごもりは月末を表す言葉です。この年の3月は... -

方丈記の品詞分解と読み方|総ルビつき「ゆく河の流れ」を読む

『方丈記』の序章、「ゆく河の流れ」の品詞分解と読み方をまとめました。品詞分解はできるだけ見やすいように、原文を細かく区切って一節ごとに掲載しております。また、原文のすべての漢字にルビを振っておりますので、読み方もわかりやすいかと思います... -

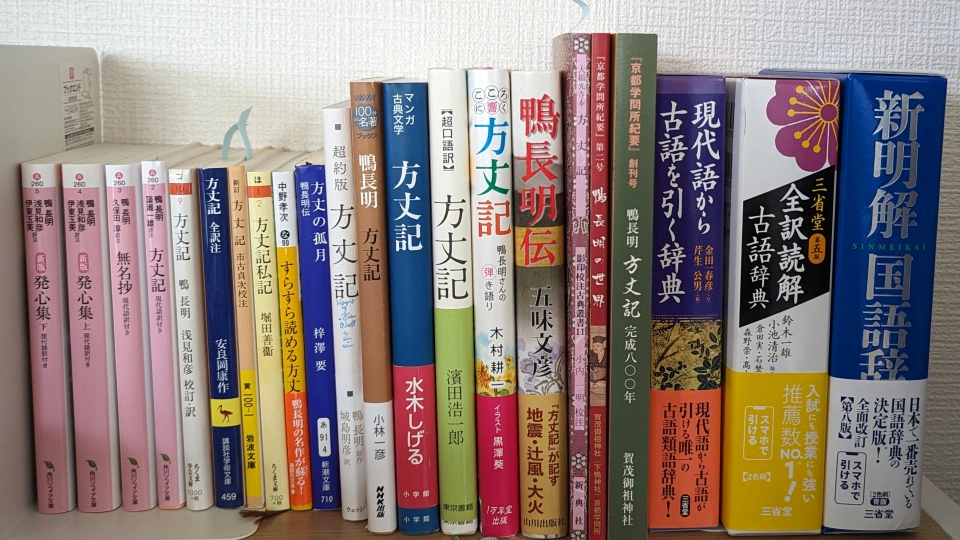

方丈記のおすすめ本7選|16冊読んだ中でわかりやすい本を厳選

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。 鴨長明『方丈記』の有名な書き出しですが、「この先をちゃんと読んだことがない」という方は少なくないと思います。私もその一人で、方丈記に感銘を受けたのは35歳ぐらいの頃。それから鴨長明の... -

鴨長明『方丈記』のあらすじをわかりやすく解説

「人も住まいも消えては生まれ、水の泡のようにはかない」「現世は仮の世に過ぎないのに、何に執着しようというのか」「生きづらい都を離れて、山中で独り穏やかに暮らすのが一番だ」 とか言いつつ、都のことが気になって仕方がない鴨長明。俗世が嫌にな...

12