2024年– date –

-

【全文】平家物語「木曾の最期」原文と現代語訳

美しき女武者、巴御前 木曾殿は信濃より、巴、山吹とて二人の便女を具せられたり 原文 木曾なり。 現代語訳 木曾殿は信濃で挙兵した時から、巴、山吹という二人の侍女を連れておられた。山吹は病気になって都にとどまった。中でも巴は、色白で髪が長く... -

方丈記の品詞分解と読み方|総ルビつき「ゆく河の流れ」を読む

『方丈記』の序章、「ゆく河の流れ」の品詞分解と読み方をまとめました。品詞分解はできるだけ見やすいように、原文を細かく区切って一節ごとに掲載しております。また、原文のすべての漢字にルビを振っておりますので、読み方もわかりやすいかと思います... -

紫式部日記「同僚女房評」現代語訳|和泉式部と清少納言へのディスを超訳

清少納言こそ、したり顔にいみじう侍りける人。 現代語に訳さなくても、超ディスってるんだろうなって感じが伝わりますよね(笑)。『紫式部日記』は寛弘5(1008)年から寛弘7(1010)年にかけて、宮中の様子を記録した日記です。その中で和泉式部と清... -

【訪問記】胸の観音への行き方|巨石と大木のパワースポット

福岡県京都郡みやこ町の観光スポット、「胸の観音」。近くで別用を済ませたついでに寄ってみたのですが、素晴らしいパワースポットでとても"ついで"に行くようなところではありませんでした。特にスゴいと感じたのが大木のパワー。手を当てると木の脈動... -

発心集 第4-8「ある人、臨終に言わざる遺恨事」現代語訳と原文

発心集 第4-8「ある人、臨終に言わざる遺恨事」 年ごろ、相知る人ありき 原文・語釈 年を呼びければ、行きて、ねんごろに見あつかひけり。 語釈 としごろ【年頃】:長年。 あひしる【相知る】:見知っている。親しく付き合う。 けんきゅう【建久】:1190... -

鴨長明の生没年と死因を考察|1155年ではなく1153年生まれ?

鴨長明の生没年は、通説では久寿2(1155)年に生まれて、健保4(1216)年閏6月8日に数え62歳で亡くなったとされています。没年については『月講式』という資料からほぼ確定とされていますが、生年はあくまで推定。『方丈記』には「六十の露消えがたに及... -

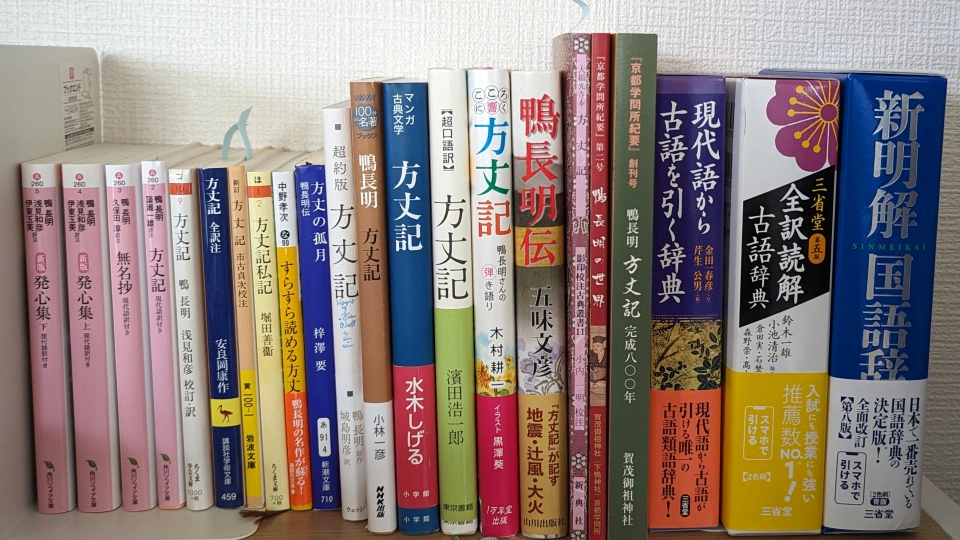

方丈記のおすすめ本7選|16冊読んだ中でわかりやすい本を厳選

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。 鴨長明『方丈記』の有名な書き出しですが、「この先をちゃんと読んだことがない」という方は少なくないと思います。私もその一人で、方丈記に感銘を受けたのは35歳ぐらいの頃。それから鴨長明の... -

ギリシャ神話『オイディプス王』のあらすじをわかりやすく解説

「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足、それは何?」 このなぞなぞが解けたら、あなたは国王になれます。 ギリシャ神話の中でも有名なエピソードの一つ、『オイディプス王』。 そのあらすじは、山道で出会った老人をカッとなって殺害したヤバい若者オイデ... -

鴨長明『方丈記』のあらすじをわかりやすく解説

「人も住まいも消えては生まれ、水の泡のようにはかない」「現世は仮の世に過ぎないのに、何に執着しようというのか」「生きづらい都を離れて、山中で独り穏やかに暮らすのが一番だ」 とか言いつつ、都のことが気になって仕方がない鴨長明。俗世が嫌にな... -

元暦の大地震とは?『方丈記』の現代語訳と地震の規模を考察

元暦の大地震とは、元暦2(1185)年7月9日の午刻(正午頃)に平安京を襲った大地震です。翌月の8月14日に元暦から文治へと改元されたため、文治地震とも呼ばれます。地震の推定規模はマグニチュード7.4。平成7(1995)年1月17日に発生した兵庫県南部地震...