万葉集– category –

-

万葉集「巻5-822番歌」の原文・現代語訳・作者・万葉歌碑

我が苑に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも 『万葉集』の第5巻に収録されている822番歌は、元号「令和」の由来になった「梅花の宴」で大伴旅人が詠んだ歌です。天平2(730)年1月13日、大宰帥(大宰府の長官)を務めていた大伴旅人邸に九州... -

万葉集「巻5-803番歌」の原文・現代語訳・作者・万葉歌碑

銀も金も玉も何せむに勝れる宝子に及かめやも 『万葉集』の第5巻に収録されている803番歌は、山上憶良のが詠んだ「子らを思ふ歌」の1首です。「どんな宝よりも子どもが大切」という少子化の現代にこそ響かせたい名歌。なのですが万葉歌碑は草に埋もれ... -

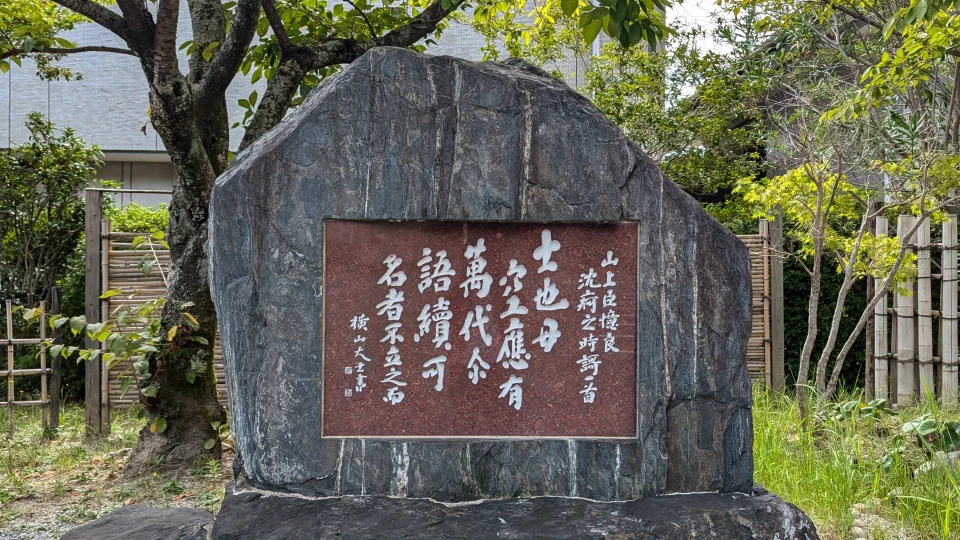

万葉集「巻6-978番歌」の原文・現代語訳・作者・万葉歌碑

士くべき名は立てずして 『万葉集』の第6巻に収録されている978番歌は、重い病気にかかり、命が短いことを悟った山上憶良が詠んだ歌です。この歌を最後に和歌の作品が残っていないことから、天平5(733)年に74歳で亡くなる直前に詠まれたものと思われ... -

万葉集「巻3-338番歌」の原文・現代語訳・作者・万葉歌碑

験れる酒を飲むべくあるらし 『万葉集』の第3巻に収録されているこの歌は、大伴旅人が天平元(729)年頃に詠んだ「酒を讃むる歌13首」の一つです。旅人は60歳を超えて大宰府へ赴任することになり、赴任直後に奥さんと死別するなど不遇の晩年を送っていま... -

万葉集「巻5-梅花の歌序」の原文・現代語訳・作者・万葉歌碑

初春の令月にして、気淑らす 元号「令和」の由来となったこちらの文言は、『万葉集』の第5巻に収録されている「梅花の歌序」の一部です。天平2(730)年1月13日、大宰府の長官を務めていた大伴旅人の邸宅で、「梅花の宴」が催されました。上司と部下と... -

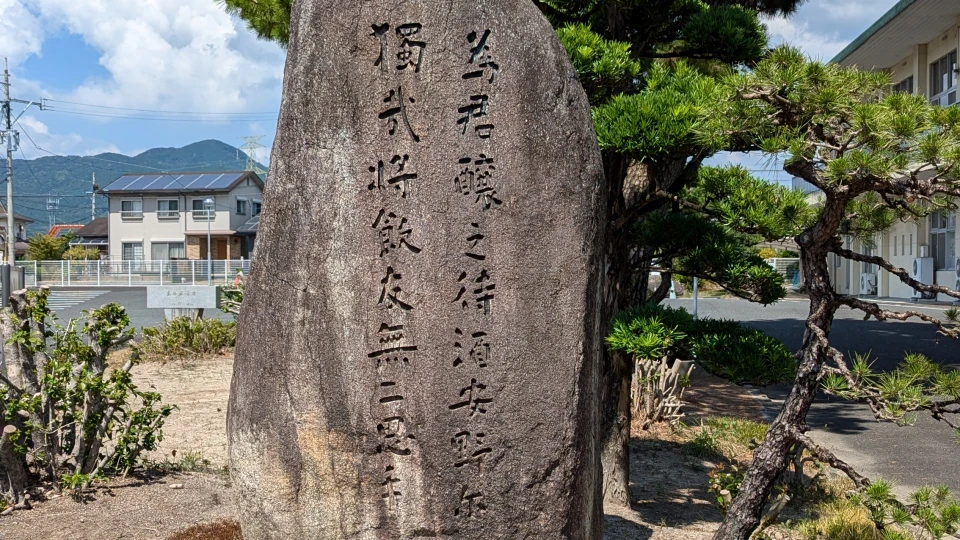

万葉集「巻4-555番歌」の原文・現代語訳・作者・万葉歌碑

君がため醸の野に独りや飲まむ友無しにして 『万葉集』の第4巻に収録されているこの歌は、大伴旅人が天平元(729)年頃に丹比へ贈った餞別の歌です。当時の大伴旅人は大宰府の長官で、丹比県守は次官。部下であり、飲み友達でもあった県守は、異動により...