我が家では家庭菜園の水やり、鶏の飲み水、私たち家族の飲み水にも雨水を利用しています。

既に500リットルの雨水タンクを3基設置していたのですが、ある年の夏に雨がまったく降らない日が3週間ほど続き、計1,500リットルもの水が枯れそうに⋯⋯。

そこで、4基目の雨水タンクを設置することにしました。

1基目を設置する時は必要な部品や工具がわからず大変苦労しましたが、4基目ともなれば慣れたもの。

雨水タンクを設置する手順を一つひとつ写真付きで解説しますので、ぜひ参考にご覧ください♪

雨水タンクの完成形

まずは完成形をご覧いただくとイメージしやすいかと思いますので、我が家に設置している雨水タンクをご紹介します。

今回設置した4号基

こちらが本記事で設置方法をご紹介する4号基です。

写真右下のバルブをひねると水が出ます。

4基目は置ける場所がここしかなく、エアコンの室外機2台をまたいで雨樋と接続しています。

そのため長いホースを使用していますが、雨樋の近くに設置できればそれがベストです。

初めて設置した1号基

初めて設置したのがこちらの1号基です。

このように雨樋のすぐ近くに設置できるのが一番です。

初めての時は集水器を取り付ける位置を間違えてしまい、雨樋を無駄に長く切り取ってしまいました。

そのため、集水器と雨樋を茶色いジョイントでつなぎ合わせてますが、この記事を見ながら設置すればこのような失敗はないと思いますのでご安心ください(笑)。

雨水タンク2号基

2号基は1号基と接続しています。

1号基に出口を開けて、それよりも低い位置に2号基の入口を開けて、ホースでつないだだけです。

1号基が満タンになったら、2号基に雨水が流れ込みます。

雨水タンク3号基

3号基はエアコンの室外機1台をまたいで雨樋と接続しています。

青のタンクに変えたのは、単純に黒のタンクが売り切れていたからです。

黒タンクと青タンクとで水質の違いは感じないので、好きな色のタンクを選べばいいかと思います。

我が家で設置した雨水タンクは、スイコー株式会社のホームローリータンク500(HTL-500)です。

ホームセンターでも購入できますが、軽トラや大きな車がないと持って帰れないので、通販で購入するのがオススメです。

雨水タンクの設置方法

では、雨水タンクを設置する手順を解説していきます。

大まかな流れは次の3ステップ。

- 雨水タンクの排出口にバルブを取り付ける

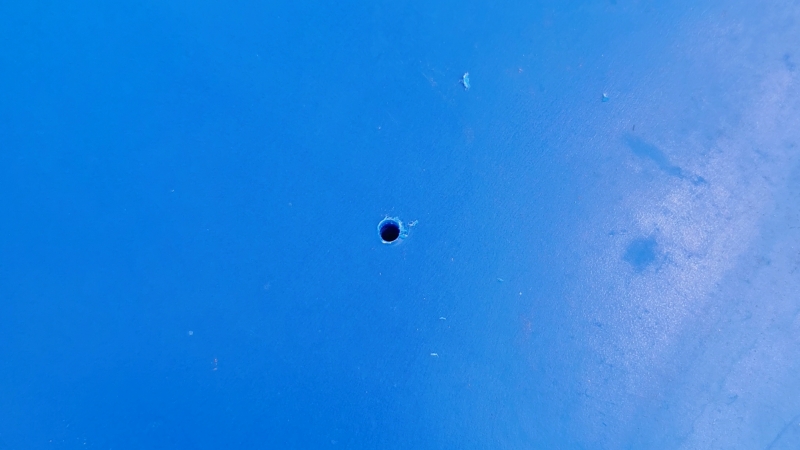

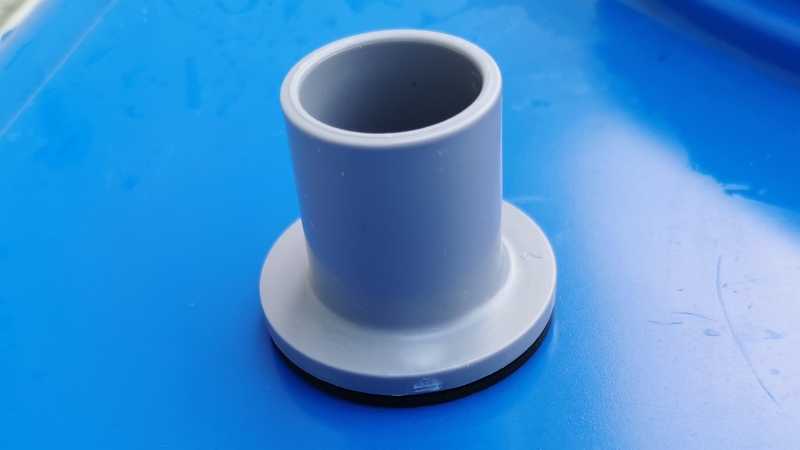

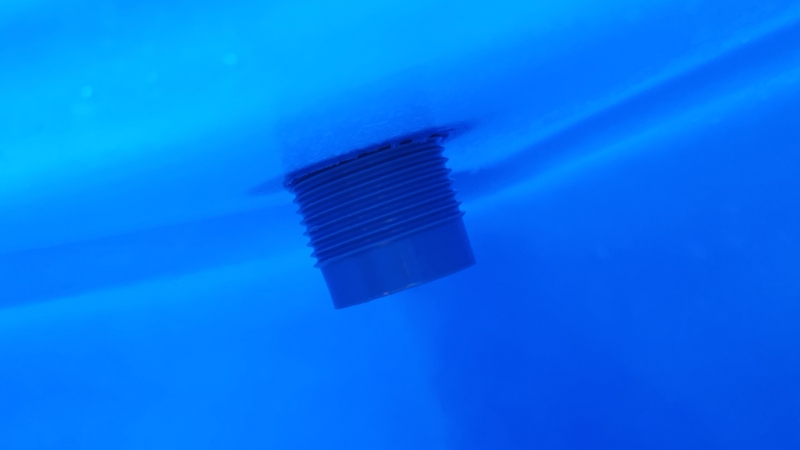

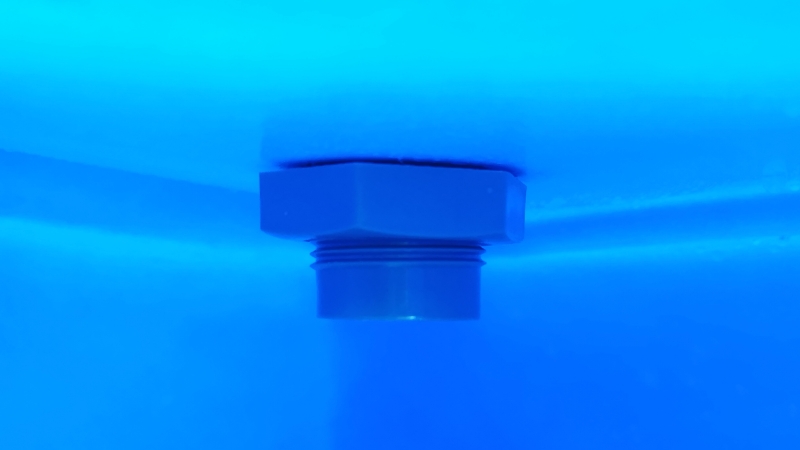

- 雨水タンクに穴を開けて取水口を作る

- 雨樋と雨水タンクを接続する

作業自体はそれほど難しくはありませんので、DIY初心者の方でも設置できるかと思います。

必要な部品と工具については後でまとめてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいね♪

雨水タンクの排出口にバルブを取り付ける手順

雨水タンクに穴を開けて取水口を作る手順

雨樋と雨水タンクを接続する手順

雨水タンクのオーバーフロー対策について

雨水タンクが満杯になると水が溢れ出てしまいます。

それを防ぐためにオーバーフロー対策が必要となりますが、我が家の雨水タンクでは何も対策していません。

その理由の一つは、集水器にオーバーフロー機能があること。

雨水タンクが満杯になると、雨水が雨樋の方に流れるようになります。

それでもオーバーフロー管を付けた方が安心だとは思いますが、どうしても付けたくなかったんです。

それがもう一つの理由で、オーバーフロー管から虫が入るのが嫌だったから。

オーバーフロー管を付けると、常に穴が空いている状態になります。

その穴から蚊が入ってボウフラが湧くかもしれませんし、間違えて入り込んだ虫の死骸がタンクの中に溜まるかもしれません。

それが嫌でオーバーフロー対策をしなかったわけですが、今のところ困ったことはありません。

最初の雨水タンクを設置してからは3年以上経ちますが、一度もメンテナンスすることなく綺麗な状態を保っています(銅板効果もあると思います)。

かと言って「オーバーフロー対策は不要ですよ」と言い切ることまではできませんが、一つの例として参考になれば幸いです。

雨水タンクの設置場所について

雨水タンクを設置する場所は、日が当たらない北側がオススメです。

日当たりの良い場所に設置すると、特に夏の日中はタンクの温度が非常に高くなります。

日光が直接当たることでタンクの劣化が早くなりますし、水温が上がることで藻が発生してしまう可能性も⋯⋯。

ただ、雨樋の位置によっては、どうしても日当たりの良い場所にしか置けない場合もあるかと思います。

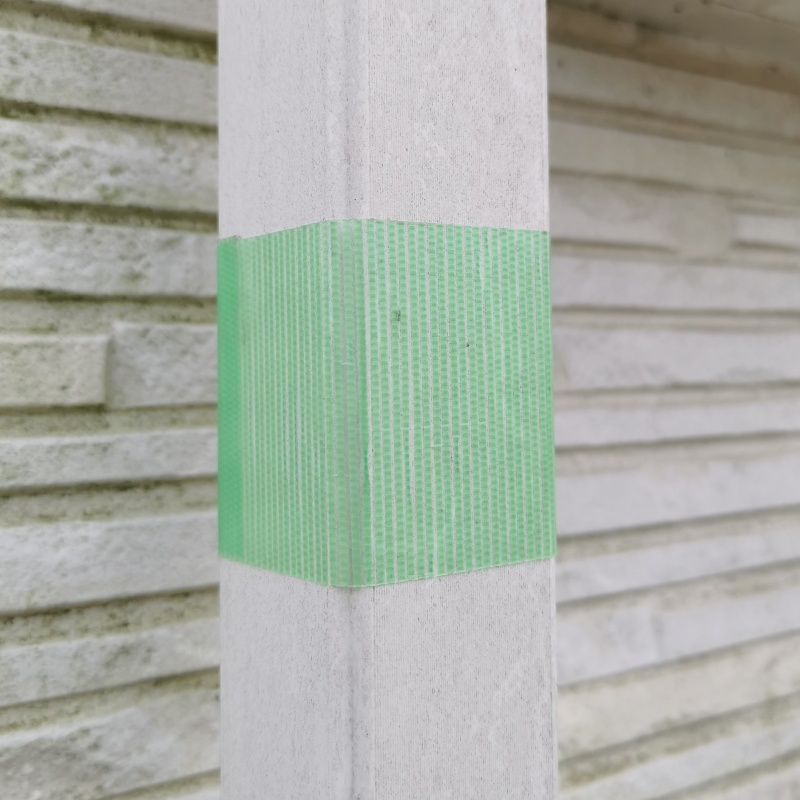

その場合は、遮光ネットを立てるなどして、できるだけ日が当たらないように工夫するといいでしょう。

と、言いつつも、我が家の1~3号基は西側に設置しており、昼間は太陽の光が容赦なく降り注ぐのですが、遮光ネットを立てるのが面倒で何も対策しておりません。

設置してから3年以上経ちますが、今のところタンクの劣化も藻の発生もないので、日当たり対策は「後回し」で良いかと思います(笑)。